再臨論

稲野晴也

目次

はじめに 本作品の目的

凡例

【第1部 既に起きた再臨】

第1章 再臨に対する一般的・歴史的な見解

第2章 既に起きた再臨

第3章 再臨の起きた年

第4章 本当にすぐに起きた再臨

第5章 宣教命令が成就してから起きる再臨

第6章 実際の身体をもって再臨されたキリスト

第7章 再臨の証拠

第8章 再臨に関する御言葉を信じることができない理由

第9章 再臨は2度起こるのではないかという疑問

第10章 今まで教会に再臨を正しく理解する解釈の恵みが与えられなかった理由

第11章 再臨に関する悔い改めについて

第12章 この再臨論に対する教職者の反応と態度

【第2部 再臨と再臨の前後に起きた諸々の出来事の詳細およびその順序】

第1章 第2部の説明

第2章 再臨と再臨の前後に起きた出来事の順序

第3章 ①教会による42ヶ月の預言活動(紀元61年6月~64年12月)

第4章 ②ネロによる42ヶ月の迫害(紀元64年12月~68年6月9日)

第5章 ③再臨(紀元68年6月9日)

第6章 ④エルサレムの包囲と滅亡(紀元68年6月9日~70年9月)

第7章 これから世界はどうなるのか

第8章 聖徒の信仰生活について

第9章 重大な懸念

第10章 真理のありか

【第3部 黙示録註解】

第1章 黙示録を理解する必要性

第2章 黙示録の筆記年代

第3章 事前に知っておくべきこと

第4章 ①1章:プロローグ

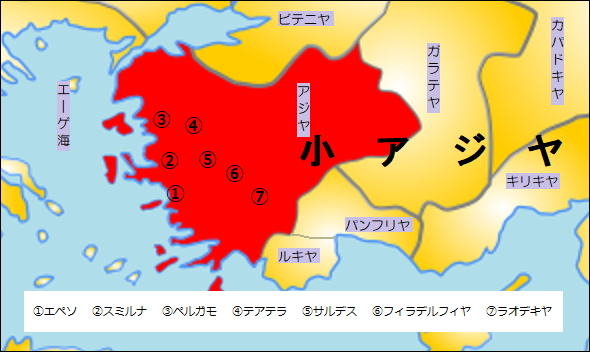

第5章 ②2~3章:7つの教会に対するキリストの称賛と勧告と約束

第6章 ③4章:天における場景

第7章 ④5章:7つの封印を解くことになったキリスト

第8章 ⑤6章:キリストによる6つの封印の解除

第9章 ⑥7章:間奏―神の配慮と耐え忍んだ者に与えられる天での恵み

第10章 ⑦8章1節:キリストによる7つ目の封印の解除

第11章 ⑧8章2節~9章21節:6つのラッパによる預言

第12章 ⑨10章1節~11章13節:挿入―ネロによる大患難の前に起きる出来事から再臨の日に起こる携挙の出来事までについての預言

第13章 ⑩11章14節~19節:残された7つ目のラッパによる預言

第14章 ⑪12章:ネロによる大患難からサタンがローマ軍を招集する出来事までについての預言

第15章 ⑫13章:ネロと偽預言者についての預言

第16章 ⑬14章1~5節:天国の情景

第17章 ⑭14章6~13節:裁きの日に向けた色々な預言

第18章 ⑮14章14~20節:2度の携挙

第19章 ⑯15~16章:7つの鉢による裁き

第20章 ⑰17章:開示されるイスラエルとローマ皇帝ネロの秘儀

第21章 ⑱18章:ユダヤの裁きについて言われた霊的な預言

第22章 ⑲19章1~10節:ユダヤが陥落してから起きた天での出来事

第23章 ⑳19章11~21節:再臨および再臨の際に起きた2つの裁き

第24章 2120章1~6節:復活と携挙と裁きと荒野の期間

第25章 2220章7~10節:解放されたサタンとローマ軍による都の包囲/サタンとローマ軍に対する裁き

第26章 2320章11~15節:第二の復活、第二の携挙、空中の大審判について

第27章 2421章1節~22章5節:天国について

第28章 2522章6~21節:エピローグ

第29章 ヨハネが黙示録を書いた理由

第30章 黙示録の註解における真実―濃密な文章は正しい見解の証拠

補章 マサダの要塞および第2次ユダヤ戦争における記述について

【第4部 部分註解】

第1章 十全な再臨理解のために必要な聖句の部分註解

第2章 第4部の記述について

第3章 1:創世記

第4章 2:出エジプト記

第5章 3:レビ記

第6章 4:民数記

第7章 5:申命記

第8章 6:ヨシュア記

第9章 7:士師記

第10章 8:ルツ記

第11章 9:Ⅰサムエル記

第12章 10:Ⅱサムエル記

第13章 11:Ⅰ列王記

第14章 12:Ⅱ列王記

第15章 13:Ⅰ歴代誌

第16章 14:Ⅱ歴代誌

第17章 15:エズラ記

第18章 16:ネヘミヤ記

第19章 17:エステル記

第20章 18:ヨブ記

第21章 19:詩篇

第22章 20:箴言

第23章 21:伝道者の書

第24章 22:雅歌

第25章 23:イザヤ書

第26章 24:エレミヤ書

第27章 25:哀歌

第28章 26:エゼキエル書

第29章 27:ダニエル書

第30章 28:ホセア書

第31章 29:ヨエル書

第32章 30:アモス書

第33章 31:オバデヤ書

第34章 32:ヨナ書

第35章 33:ミカ書

第36章 34:ナホム書

第37章 35:ハバクク書

第38章 36:ゼパニヤ書

第39章 37:ハガイ書

第40章 38:ゼカリヤ書

第41章 39:マラキ書

第42章 40:マタイの福音書

第43章 41:マルコの福音書

第44章 42:ルカの福音書

第45章 43:ヨハネの福音書

第46章 44:使徒の働き

第47章 45:ローマ人への手紙

第48章 46:コリント人への手紙Ⅰ

第49章 47:コリント人への手紙Ⅱ

第50章 48:ガラテヤ人への手紙

第51章 49:エペソ人への手紙

第52章 50:ピリピ人への手紙

第53章 51:コロサイ人への手紙

第54章 52:テサロニケ人への手紙Ⅰ

第55章 53:テサロニケ人への手紙Ⅱ

第56章 54:テモテへの手紙Ⅰ

第57章 55:テモテへの手紙Ⅱ

第58章 56:テトスへの手紙

第59章 57:ピレモンへの手紙

第60章 58:ヘブル人への手紙

第61章 59:ヤコブの手紙

第62章 60:ペテロの手紙Ⅰ

第63章 61:ペテロの手紙Ⅱ

第64章 62:ヨハネの手紙Ⅰ

第65章 63:ヨハネの手紙Ⅱ

第66章 64:ヨハネの手紙Ⅲ

第67章 65:ユダの手紙

第68章 第4部の最後に

第69章 聖書に書かれているユダヤ戦争について

【後記】

【資料】

【リンク】

【付録】

【作品情報】

はじめに 本作品の目的

この作品は、聖書が教えている再臨の真理を聖書に基づいて明らかにすることを目的としている。この作品に、それ以外の目的はない。それゆえ、この作品の記述は、ことごとく読者に再臨を正しく理解していただくという一点にこそ向けられている。よって、この作品には再臨以外にも、再臨と関わりを持つ出来事であれば、その出来事が書き記されている。それは読者が再臨と関わりを持つ出来事をも詳しく知ることにより、より豊かに再臨のことを理解できるようになるためである。再臨と関わる出来事をも再臨と併せて知ることで、より再臨の詳細を把握できるようになるというのは言うまでもないことであろう。

この作品の構成について書きたい。まず第1部であるが、ここでは聖書から既に再臨は起きているということに関する真実性を論証することが目的とされている。ここは再臨が既に起きたという真実性を証明する箇所だから、まだ再臨や再臨の前後に起こる出来事の内容およびその順序については詳しく論じられない。第2部は、再臨は既に起きたということを聖書によって理解した読者が、再臨や再臨の前後に起こる出来事の詳細およびその順序を把握することを目的とする。それは、ますます読者が再臨のことを理解できるようになるためである。第3部は、黙示録の註解を通して再臨を更に豊かに理解できるようになることを目的とした内容である。これは非常に豊かな内容であり、徹底的な記述となっている。第4部以降は、それが書かれるの書かれないかということさえ、2020年2月22日(土)である今現在は何も確定的なことを語らないでおきたい。とうのも、今はまだそのことについて語るべき段階にはないからである。ソロモンも言うように、『何事にも定まった時期』(伝道者の書3章1節)がある。人は、知恵と思慮とを持つべきである。これから確定的なことを語るべき時期が訪れたならば、その時にはこの箇所で、そのことについて語られることになるであろう。以上、ここまで第3部までの構成について不足なく簡潔に語られたことにしたい。

最後に、この作品の中で書かれていることの重大性について書いておきたい。この作品で書かれていることを読んだ方は、初めは、まだその重大性がどれほどのものか、よく悟れないのではないかと思う。「ふーん、そうなのか。」としか思えない方も多いはずである。誰でも最初は、事の重大性があまりにも大きすぎるので、逆にほとんど重大性を感じ取れないのである。それは、ちょうど、目の前から1mぐらいの場所に月が急に出現したのだが、月が近付き過ぎているために、何が起きているのか分からずきょとんとしてしまうようなものである。しかし、時間が経つにつれ、徐々にその重大性が分かるようになっていく。そうしてある一線を越えると、この事柄がどれほど重大であるのかということを真に悟れるようになる。その時、その人は、この問題をどうあっても無視できない状態に至ることになる。ちょうど、離婚した親の子どもが新しく親となった人物のことを大いに気にするように、養子として入ってきた血の繋がりのない家族を既にいた子どもたちが注意するように、この事柄に心を傾けるであろう。例えはあまり良くないが、この新しい親また養子とは、すなわち、この作品の中で説明される再臨の真理のことである。しかし、読者は事の重大性を感じ取っても驚き慌てたりせず、どうか常に冷静さを保ってほしい。そうするのが英知ある姿勢だからである。箴言17:27には『心の冷静な人は英知のある者』と記されている。また、よく考えつつ読み進めて行くことをお勧めしたい。私がこの作品で取り扱っていることは、非常に重大なことであり、よく考えねばならないことだからである。また、途中で速断したりせずに、最後までしっかりと読むことも重要である。最後まで読んでこそ、最善の判断を得られるからである。多くの知識を得なければ、それだけ判断を誤る確率が高まるのは言うまでもない。何よりも大切なのは、神の言葉にこそ根差し、真理を求めて真摯に祈り願うことである。そうすれば、聖書が教える再臨の真理を十全に把握できるようにもなるであろう。神の言葉に立たず、真理のために祈りもしないのであれば、真理を把握できなかったとしても自然なことである。真理とは神の言葉なくして悟れず、また神は真摯に祈る者の願いを聞き入れて下さるからである。未だに分からない真理のために祈るということについては、アウグスティヌスも次のように言っている。「あなたがたの精神を集中させても未だ到達できない事柄については、それが何であれ、あなたがたの間に平安と慈愛を守り続けながら、主によって理解させていただけるよう祈りなさい。そして、あなたがたが未だ理解できていない事柄については、主ご自身が導いてくださるまで、あなたがたが到達しえた所を歩んでゆきなさい。」(『アウグスティヌス著作集10 ペラギウス派駁論集(2)』恩恵と自由意志 第1章 1 p16:教文館)真理の味は誠に心地良い。確かに真理を得てそれを保持し続けたために、何らかの苦しみを受けるということはあるかもしれない。しかし、それではあっても、真理の味そのものは、あまりにも喜ばしい。願わくは、多くの読者が、この素晴らしき真理の美酒に酔いしれんことを。アーメン。

2019年6月14日(金)

稲野晴也

凡例

◎この作品で筆者が想定している対象は、今の時代に生きる全ての聖徒たちと、未来に生きる全ての聖徒たちである。私は日本人であるが、現代に生きる日本人だけを対象としていたのでは、通俗性も力も失われてしまいかねない。商売の世界を見れば分かるように、強大な通俗性と力を持っているのは、2019年の今で言えばアップルやマイクロソフトやアマゾンやネスレやジョンソン・アンド・ジョンソンなど、どこも自国だけではなく全世界を相手に商売をしている多国籍企業である。私がしているのは商売ではないが、しかし現代の日本人だけを対象としたのであれば、その対象の規模に相応しく、やはり、それだけのものしか出来上がらないであろう。また筆者である私は、この作品を、キリスト教界とその未来のため、すなわち教会の歴史のために書いている。よって、想定する対象は、必然的に今と未来に生きる全ての聖徒たちにならざるを得ない。

◎この作品の中には、色々な書物からの引用や言及がされているが、信仰があまり強くないと感じる人は、たとえその書物が気になったとしても、無闇に読まないほうがいいであろう。それは、その人の信仰がおかしくなってしまわないためである。例えば、本作品ではイルミナティでありユダヤ教徒の手駒であった哲学者ニーチェの『反キリスト』という作品が言及されているが、これは信仰に自信のある強い霊を持った人でなければ読まないほうがよい。タイトルからして既にサタン的な内容であることが分かると思うが、どういうことが書いてあるか気になるからといって、霊的に未熟な人がこれを読めば、霊がおかしくなったり、動揺してしまったり、躓いたりしてしまいかねない(※)。特に、この作品は、信者になったばかりの人は絶対に読んではいけない。また、本作品では外典や偽典もよく引用されているが、これも強い霊を持っておらず聖書の知識が十分にない人は、あまり読まないほうがいいかもしれない。そのような人が外典や偽典を読めば、正典に関わる様々な知識が頭に入ってくることにより、動揺したり正しい判断が取れなくなって悩んだり、また正典を純粋に直視できなくなってしまう、ということが起こりかねない。霊的に熟練していない人は、正典を読んでいるだけで十分であり、そうするのが無難である。筆者である私は、教えと神学の賜物が恵みにより与えられているがゆえに、信仰を乱しかねなかったりサタン性の強い書物を読んでも、平気であり害を受けずに済んでいるということを言っておきたい。しかし、クリスチャンの中にはそのような人ばかりではないのである。変な書物を読んだために、信仰がおかしくなってしまう人も多い。いずれにせよ、何といっても我々は聖書にこそ心を傾けねばならないということを、私はルターと共に言っておこう。何故なら、この聖書にこそ神の真理が書かれているからである。だから、カルヴァンも言うように「わたしたちは常に主の口に聞かなければならない」(『新約聖書註解Ⅴ 使徒行伝 上』10:15 p312:新教出版社)のである。もちろん他の書物を読むことも有益ではあるが、他の書物ばかり読んでいたのでは、どうにもならない。聖書の真理を正しく理解しようとして聖書以外の書物を読み漁るのだが、そのために聖書をあまり読まなくなってしまったというのでは、本末転倒もいいところである。

(※)

例えば、著者自身でさえ生前の刊行を避けたこの邪悪な作品には、以下のようなふざけたことが書かれている。この弱犬の遠吠えを反駁するのは私にとっては容易いことであるが、読者の中でその内容を見たくないと思われる人は、以下の引用文を読まずに避けるがよい(※引用文は読みたくない人のために赤色にしておいた)。

「弱者と出来損ないは亡びるべし。―これはわれわれの人間愛の第一命題。彼らの滅亡に手を貸すことは、さらにわれわれの義務である。およそ悪徳よりも有害なものは何か?―すべての出来損ない的人間と弱者に対する同情的行為―キリスト教……」(『偶像の黄昏/アンチクリスト』アンチクリスト 二 p162:白水社)

「「我まことに汝らに告げん、此に立つものの中に、神の国の、権威をもて来るを見るまでは、死ざる者あり。」(マルコ9/1)―うまく嘘をつきましたね、獅子<シェイクスピア『夏の夜の夢』第5第1場の句「うまく吠えましたね、獅子」をもじる。獅子はマルコの象徴。>」(同 四五 p227:白水社)

「「汝らは神の殿にして、神の御霊なんじらの中に在すことを、知らざる乎。もし人、神の殿を毀たば、神かれを毀たん。そは、神の殿は聖きものなればなり。この殿は即ち汝らなり。」(パウロ、コリント前書3:16)―こういったたぐいは、いくら軽蔑しても軽蔑しすぎることはない。……」(同 四五 p228:白水社)

「―以上において私は結論に達したので、私の判決を下すことにしよう。私はキリスト教に有罪の判決を下す。私はキリスト教会に対して、かつて告訴人なるものが口にした限りの告訴のうちで、最も恐ろしい告訴を行おうとする者である。キリスト教教会とは、私には考えられるいっさいの腐敗のうち最たるものに思われる。キリスト教教会は、最後の、およそ可能な限りの腐敗への意志を持っていた。キリスト教教会は、いかなるものをも己れの堕落と無関係に済ませることはなかった。それはあらゆる価値を無価値とし、あらゆる真理を嘘と化し、あらゆる誠実を魂の卑劣と変えて来た。」(同 六二 p267:白水社)

「キリスト教に反発する律法

救済の日に、第一年の最初の日に(―偽りの時の計算法に依れば1888年9月30日に)公布される。

悪徳に対し決戦を挑む。悪徳とはキリスト教のことなり。

第一命題―あらゆる種類の反自然は悪徳なり。最も悪徳を具えし種類の人間は僧侶なり。僧侶は反自然を教えるがゆえなり。僧侶には反抗する謂われはなく、刑務所あるのみなり。

第二命題―いかなる礼拝に参列するも、公の道義に対する暗殺行為なり。カトリック教徒に対するよりも、プロテスタント教徒に対して、いっそう酷薄苛烈に当るべし。信仰堅固なるプロテスタント教徒に対してよりも自由寛大(リベラール)なるプロテスタントに対して、いっそう酷薄苛烈に当るべし。(※引用者註:彼がキリスト教の中で最もリベラルを敵視しているのは、ユダヤ教徒の手駒らしいと言えよう。何故ならリベラルの徒は、ユダヤ教徒の聖典である旧約聖書を単なる歴史的な文書としか見做さず、その神聖性を認めていないからである。)キリスト教徒たることにおける犯罪性は、世人が学問に近づくその度合いに応じ、ますます増大せん。故に、犯罪者中の犯罪者は哲学者なり。

第三命題―キリスト教が怪蛇バジリスクのの卵を孵化せし呪ふべき地は、完膚なきまでに破壊さるべし。其処は極悪非道の場所として、後世のあらゆる人々の恐怖となるべし。その地にて毒蛇の飼育に当るべし。

第四命題―純潔童貞への説教は、反自然への公然たる扇動なり。性生活のいかなる侮蔑も、また「不潔」といふ概念による性生活のいかなる不潔化も生の聖なる精神に反抗する本来の罪なり。(※引用者註:このようにニーチェが言ったのはニーチェ自身が性的に異常だったからという可能性がある。それは彼のゲイ的な顔を見ても分かるし―ゲイであったフレディ・マーキュリーとそっくりである―、彼がSMプレイを嗜んでいたという情報もある。つまり彼自身がしている異常な性的行為また性的嗜好に叱責が与えられることを嫌悪したのではないかということが、この文章の背景として考えられるのである。)

第五命題―僧侶と食卓を共にする者は、追放の憂き目に会はん。これにより、実直誠実なる社会から村八分にされることも起こらん。僧侶はわれらがチャンダーラなり。―僧侶の法律的保護を停止し、僧侶の糧道を断ち、僧侶を何方なりと荒野へ追い払ふべし。

第六命題―謂わゆる「聖なる」歴史は、それにふさわしき名称をもって、呪われし歴史として、呼ばれるべし。「神」「救世主」「救ひ主」「聖者」なる語は、罵讒謗の言葉に、犯罪者用の記章マークに、利用さるべし。

第七命題―残余の事はそこから必ずや生ぜん。」(同 四五 p269~270:白水社)

[本文に戻る]

◎この作品で展開されている解釈は、それが正しい解釈であるにもかかわらず、地動説が長い間隠され続けてきたのと同じように、今まで教会に対して長い間隠され続けてきた解釈であるから、多くの箇所において読者はなかなか理解できないかもしれない。しかし、理解できない箇所があっても慌てたり、早計に判断したりしてはならず、冷静になり、知恵と理解の霊が与えられるよう神に祈り求めるべきである。もし知識も理解も足りていないのに速断するのであれば、いとも簡単に誤謬へと陥ることになるであろう。途中で分からない箇所があれば、その時は分からないままで我慢し、そこにいつまでも留まらずに次の箇所へと読み進めていくという選択をすることも重要である。何故なら、そのようにして次に次にと読み進めていけば、後の箇所で得た理解や知識が手がかりとなり、今までは分からなかった箇所が紐解けるようにもなるからである。カルヴァンが『キリスト教綱要』の中で「書物の内容が理解できない人があっても、気落ちしてはならない。その人は、一つの文章が前にあった文章に一層良き解明を与えることを期待して、先へと読み進むべきである。」(『キリスト教綱要 改訳版 第1篇・第2篇』本書の梗概 p13:新教出版社)と勧めたのは、本作品でも同じことが言える。また読者が本作品を読むにあたり絶対に心がけておかねばならないことは、聖書にこそ固着せねばならず、人間理性や常識や歴史的な通念といったものに縛られてはいけないということである。

◎聖書の真理を正しく悟るためには、何よりも信仰が必要であるということを、ここで言っておかねばならない。重要なのは、神の御言葉を、子どものように素直で純粋な信仰を持って信じるということである。それは何故か。それは、そのようにしないと、真理を知解することができないからである。聖徒の中には、この再臨の真理に関して、まず知解してから信じようとする人が、あまりにも多くいる。このような人たちは、知解するまでは、決して信じようとはしない。つまり、「分かったら信じるよ。」という精神がそこにはある。まず第一に知解、その次に第二段階として信仰。このような精神を多くの聖徒が持っている。しかし、このような精神を持っていると、いつまでも真理を知解することはできない。実際、このような精神を持っている人は、ずっと知解することを求めているのだが、信仰を持とうとしないため、いつまで経っても知解できず、延々と理解の暗闇に留まり続けている。アウグスティヌスは、イザヤ7:9における70人訳聖書の翻訳に基づいて、たびたび「知れるようになるために信ぜよ。」と教えたものである。アンセルムスも「知解せんがために我信ず。」と言った。彼らがこのように言ったのは正しい。この2人が言っているように、もし本当に真理を知解したければ、まず第一に信じることが必要である。事柄は超越的な内容を持っているのだから、まずそれを信じなければ、決して正しい知解に至ることはない。超越的な事柄は、人間理性の機能だけでは把握できない性質を持っているから、まず信仰によってそれを捉えない限り、絶対に知解することができない。すなわち、信仰により、初めてその事柄を把捉できるようになる。まず第一に知解を求める人たちは、信仰を抜きにした人間理性の力だけで超越的な事柄を掴もうとしていることになるが、そのような方法で知解を求めても理解の光は決して与えられないであろう。私は読者に言っておこう。御言葉が確実な意味を持つことを言っていたのであれば、それを今の段階では理解できなくても、まずその言われている通りのことを信ぜよ。そうすれば、今はまだ意味が分からなかったとしても、その信仰に対する報いとして正しい知解が与えられるようになる。つまり、『義人は信仰によって生きる。』(ローマ1章17節)という言葉は、聖書解釈においても同じことが言えるのである。信仰の人でありたいと思う人は、受胎告知を受けた際に理解できなかったものの問答無用で言われたことを信じたあのマリヤのようにならなければいけない。そうすれば、キリストを生むことで御使いの言葉が実現されたことを知ったマリヤのように、後ほど正しい理解が与えられることになるであろう。

◎この作品は、2020年5月20日現在、Operaのブラウザーで表示の確認をしている。多くの場合特に問題はないと思うが、これ以外の動作環境でこの作品を見た場合、表示がしっかりされない、また非常に見にくいなどといった不具合が生じることもあるかもしれない。以前はMicrosoft Edgeとインターネット・エクスプローラーで表示の確認をしていたが、何も問題はなかった。

◎この作品に書かれている内容は、悪意に基づいていたり犯罪などのためにというのでなければ、事前の連絡なしに、ご自由に引用していただいて構わない。しかし、この作品は多くの改訂が行なわれる作品である。だから、たとい引用したとしても、引用してから後ほど、その引用した内容が本作品の中から削り取られてしまっているという場合もあるかもしれない。私は真理のために今持っている自説を、それが間違いであると気付けば、すぐにも捨てるつもりでいるから、そのようになる可能性がないわけではない。引用される方は、あらかじめ、この点について留意してほしいと思う。

◎この作品が載せられているページへのリンクは、事前の連絡なしに、自由にしていただいて構わない。このページのURLは以下の通りである。

http://sbkcc.net/sairin.html

第1部 既に起きた再臨

第1章 再臨に対する一般的・歴史的な見解

プロテスタント、カトリック、東方正教会を問わず、キリスト教が西暦21世紀の現在に至るまで抱いてきた再臨に対する見解は、次の通りである。「これから我々の住む世界にキリストが雲に乗って再臨される。」このような見解を教会が今まで抱いてきたのは、聖書の中に、このような見解を抱かせる聖句が無数に満ちているからに他ならない。例えば、パウロはピリピ4:20の箇所で、こう書いている。『けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを、私たちは待ち望んでいます。』このパウロは、コリント人に対しても、こう書いている。『その結果、あなたがたはどんな賜物にも欠けるところがなく、また、熱心に私たちの主イエス・キリストの現われを待っています。』(Ⅰコリント1章7節)また、全世界にある多くの教会が聖書的な信条として採用・承認する「使徒信条」の中でも、こう書かれている。「主は…天に昇り、全能の父なる神の右に坐したえり、かしこより来りて生ける者と死ねる者とを審きたまわん。」(※①)また、エイレナイオス、ユスティノス、テルトゥリアヌス、アレクサンドリアのクレメンス、ローマのヒッポリュトス、オリゲネス、バシレイオス、ナジアンゾスのグレゴリウス、ニュッサのグレゴリウス、アタナシオス、キプリアヌス、ポワティエのヒラリウス、アンブロシウス、アウグスティヌス、ヒエロニムス、アレクサンドリアのキュリロス、クレルヴォ―のベルナルドゥス、エックハルト(※②)、ペトルス・ロンバルドゥス、トマス・アクィナス、ルター、メランヒトン、カルヴァン、ブリンガー、ジョン・ノックス、ギイ・ド・ブレイ、ジェームズ・アッシャー、ジョン・ウェスレー、ジョナサン・エドワーズ、スポルジョン、アブラハム・カイパー、J・G・メイチェン、コーネリウス・ヴァン・ティル、バルト(※③)をはじめとした高名な教師たちも、例外なく再臨がこれから起きるのだと信じてきた(※④)。「修道生活の父」と呼ばれるアントニオスも、古代教会最大のラテン詩人であるプルデンティウスも同様であった。著名な天文学者であるルター派のケプラーやイエズス会の創設者イグナチウス・デ・ロヨヤや自然魔術師として有名なデッラ・ポルタや奇人エリファス・レヴィや数学者のパスカルや日本の著名なキリスト者である内村鑑三も同様である。更に言えば、忌まわしい邪悪な異端の徒でさえ、正統派信仰の聖徒たちと全く同様に、再臨はこれから起こる出来事であると信じていた(※⑤)。ビザンティン思想の著述家たちも、例外なく皆そうである。パット・ロバートソンやハル・リンゼイをはじめとした米国の著名なテレビ伝道師たちも、例外ではない。要するに、現在に至るまで、右も左も上も下もキリスト教は「キリストの再臨はいまだに起きていない。」と理解してきた。もし、この一般的・歴史的な理解を持たない教会や聖徒がいたとすれば、そのような教会や聖徒は「異端」とみなされるか、そうでなければ「異常」と思われることであろう。再臨に関し、健全な理解を持っているとみなされることは、まずない(※⑥)。また、このような再臨に対する理解を教会が抱いていることは、教会に属さない未信者でさえも知っていることである。

(※①)

無学な聖徒たちのために、他の有名な信条においても再臨がまだ起きていないとされていることを、参考情報として以下に記したい。

■ニカイア信条:「また主は…天に昇り、生きている者と死んでいる者とを審くために来り給うのである。」

■アタナシオス信条(39―40):「(主は)天に昇り、全能の御父の右に坐し給う。そこより、生きている者と死んでいる者とを審くために来り給うのである。」

■ウェストミンスター信仰告白(第8章/仲保者なるキリストについて:4):「第三日に、彼は、受難のままの身体をもって死からよみがえり、そのままの身体をもって天に昇り、かしこに在って彼の父の右に座し、執成をなし、世の終わりに、人と天使とを審くために再び来りたもう。」

■ベルギー信条(第37条/最後の審判、身体の復活、および永生について):「われらの主イエス・キリストは大いなる栄光と尊厳をもって天に昇り給いしごとく、肉体をもって目に見えて天から来り(使徒行伝1:11)、…」

■聖公会大綱<39か条>(第4条/キリストの蘇えりについて):「キリストは死から蘇えり、肉と骨及び完全な人生に属するすべてのものを持つ身体を再び取って天に昇られた。そして、終わりの日にすべての人々を審くため、再び来られるまで、かの所に座していられるのである。」

■アウクスブルク信仰告白(第17条/審判のためにキリストが再び来り給うことについて):「また、われらの諸教会は、かく教える。終末の日に、われらの主イエス・キリストは、審判するために現われ、…」

引用元―「新教セミナーブック4/信条集 前後篇(新教出版社)」

[本文に戻る]

(※②)

ここでエックハルトの名前が出ているからといって、筆者である私が彼の神秘主義に共鳴しているなどとは思わないでいただきたいと思う。私は、どれだけ多くの高名な教師たちが、再臨がまだ起きていないと信じてきたかを示そうとして、このようにエックハルトの名前を書いただけに過ぎないのである。

[本文に戻る]

(※③)

ここでバルトの名前が出ているからといって、筆者である私がバルト主義者だとは思わないでいただきたいと思う。私は、どれだけ多くの高名な教師たちが、再臨がまだ起きていないと信じてきたかを示そうとして、このようにバルトの名前を書いただけに過ぎないのである。

[本文に戻る]

(※④)

<Ⅰ>

アウグスティヌスは次のように書いている。「主は聖霊と処女マリヤとから生れ、十字架につけられ、葬られ、復活し、天に昇られた。これらはすでに起こったことである。終りの世に死者の復活があった後、生ける者と死せる者とを裁くために再臨される。これはなお将来のこととして預言されるのである。」(『アウグスティヌス著作集17 創世記注解(2)』未完の創世記逐語注解/第1章4節 p160:教文館)ルターは、まだ教皇制の中にいた時の自分を思い出して、こう言っている。「キリストが、生きている者と死んだ者、義しい者と神なき者を裁くために、来るであろうことは、よく知っていた。」(『ルター著作集 第二集7 ヨハネ福音書第3章・第4章説教』第49説教 第3章(35以下)p355:LITHON)この再臨理解は、ルターが一生涯持ち続けたものであった。バルトも次のように言うことで、まだキリストの再臨が起きていないと信じていたことを我々に知らせている。「このように私たちは、われらの主イエス・キリストの御名において、感謝し祈ります。そのお方によって、あなたは、私たちがこの地上に立ち、天が開かれるのを見、やがてそのお方が、すべてを新たにするために、偉大なる栄光の中に来たりたもうのを、喜び待つようにして下さいました。アーメン。」(『カール・バルト説教選集12 1959―1968』あなたを憐れまれる主 1959年12月27日、バーゼル刑務所にて p35:日本基督教団出版局)「主よ、私共の愛する神よ。あなたは私共に、待ちまた急ぐように命ぜられます。世界の中で、また私共人間の中で、またあなたの教会の中で、また私共の心の中で、また私共の生活の中でも、あなたが完全に現われ、あなたの救いが示される、あの大いなる日に目を注ぎつつ、待ちまた急ぐように命ぜられます。」(同 二重の待降節の使信 1962年12月23日、バーゼル刑務所にて p117)アタナシオスも、読者に対して次のように書いている。「また、この方の第二の、栄光に包まれた、真に神的なわれわれの許への顕現をもあなたは学ばれよう。その時、もはや卑しい<姿>でではなく、本来の崇高さの内に来られる。その時、もはや苦しみを受けられるためではなく、ご自分の十字架の実り―私の言わんとするのは復活と不滅のことである―をすべてのものに賦与されるために来られるのである。」(『中世原典思想集成2 盛期ギリシア教父』言の受肉 56(3) p136:平凡社)バシレイオスも「かの恐ろしく突然私たちを見舞う主の日のことを目の前に置こうとしないのか。」(『中世原典思想集成2 盛期ギリシア教父』修道士大規定 序文 p183:平凡社)と言っているから、主の日という再臨の起こる日がまだ訪れていないと考えていたことが分かる。ナジアンゾスのグレゴリウスも、やはり再臨がこれから起こるに違いないと信じていた。彼はキリストについて「生者と死者を裁くために、…再びやって来られるのである。」(『中世原典思想集成2 盛期ギリシア教父』神学講話 第3講話 20 p358:平凡社)と言っている。ユスティノスも、再臨はこれから起こるのだと信じていた。彼はこう言っている。「キリストへの信仰によって敬虔で義なる者となったわれわれは、彼の再臨を心待ちにしている」(『中世原典思想集成1 初期ギリシア教父』ユダヤ人トリュフォンとの対話 52(4) p59:平凡社)「またキリストはわれわれのために人となり、苦難と侮辱に耐え、再び栄光のうちに来臨するはずなのです。」(『キリスト教教父著作集1 ユスティノス』『第一弁明』50:1 p65:教文館)オリゲネスも、キリストが「卑しい到来の後の栄光に包まれた第二の到来をわれわれに示すとき、…」(『中世原典思想集成1 初期ギリシア教父』出エジプト記講話 第6講話(1) p567:平凡社)と言っているから、まだ「第二の到来」すなわち再臨は起きていないと信じていたことが分かる。ローマのヒッポリュトスも、「(キリストは)父の右の座に着き、生ける者と死せる者とを裁くために来るのである。」(『中世原典思想集成1 初期ギリシア教父』ノエトス駁論 18(9) p493:平凡社)と言っており、再臨をこれから起こる出来事として信じていた。キプリアヌスも自分たちが「主の到来が速やかに実現するように待ち望んでいる」(『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』主の祈りについて 第13章 p156:平凡社)と他の教師たちと同じことを言っている。彼はまた兄弟たちが「キリストの再臨を祈り願う」(同 第35章 p175)べきだとも言っている。ノラのパウリヌスも次のように言っている。「われわれはさらに、天から戻るキリストに望みを寄せるようにと、命じられています。まるでこのキリストが父の許に赴くのを、われわれがこの目で見たかのように。」(『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』歌謡31 第3部 399―400 p864:平凡社)カルヴァンも他の教師たちと同様に、再臨を願望し大いに期待していた。彼は次のように言っている。「それ故、我々は精神を一層健全にして、肉の盲目的かつ愚鈍な欲望に対抗し、主の来臨を、単に願望するのみでなく呻きと嘆息をもって全ての内で最も祝福されたこととして期待するのをためらってはならない。我々をこの禍いと悲惨の底なしの深淵から救い出して、彼の命と栄光の祝福された嗣業に入れたもう贖い主が来られるからである。」(『キリスト教綱要 改訳版 第3篇』第3篇 第9章 第5節 p203:新教出版社)「したがって、我々は「この世で慎ましく、公正に、敬虔に生きて、幸いなる望みを望み、大いなる神にして我が救い主なるイエス・キリストの栄光の来臨を待ち望む」状態にある(テトス2:12―13)。」(同 第25章 第1節 p504)アレクサンドリアのキュリロスも、やはり同様であった。彼は、キリストが「聖書に記されているように、義をもって全地を裁くために、定められた時に、御父の栄光のうちに、ひとりの子、主として来られるでしょう。」(『中世思想原典集成3 後期ギリシア教父・ビザンティン思想』書簡集 第17書簡 p114:平凡社)と言っている。ヴァン・ティルも、次の言葉が示すように、まだ再臨が起きていないと考えていた。「しかし、時が経ち、神が原理と原理とが対立することを許されるこの世界の終わりに向かうにつれて、外形的には正しいと見えていた者が次第に正しくない者であることが明らかとなる。そのとき、自分を神の律法の上に高める「不法の人」「不義の人」が現れ、正しくない者たちが不法の人を礼拝し、正しい者たちにその礼拝を強制するであろう。しかし、そのときにはまた、正しいお方として屠られたがゆえに第七の封印を開くに値するお方が、義のための勝利を達成するために、正しくない者また正しくない者たちを、律法も秩序もないがゆえに底なしである穴に投げ込み、神の律法に従う人々を、律法と秩序があるがゆえに、安息の領域に受け入れるために、出現なさるであろう。」(『ヴァン・ティルの十戒』第十戒 p204:いのちのことば社)ビザンティン思想の著述家であるダマスコのヨアンネスも、キリストは「また再び来られることになるであろう」(『中世思想原典集成3 後期ギリシア教父・ビザンティン思想』知識の泉 第3部 第2章 p602:平凡社)と言っている。堕落していた暗黒期におけるキリスト教の教師も、再臨がまだ起きていないと考えている点では、その他の時代に生きた教師たちと何も変わらなかったのである。

<Ⅱ>

私がこのように引用文を多く書き記すのは、読者に知識と情報をもたらすというだけでなく、私が公平に論じているということを示すためでもある。キケロとJ・S・ミルは、反駁したい場合、相手の生の声また実際の文章を知るべきだと言った。キケロについて言えば、彼は法廷弁論を依頼された際、相手側の情報をまず徹底的に調べて熟知するまでは、実際の弁論に臨もうとはしなかった。これは正にその通りであって、反駁したい見解を実際に体感するからこそ、公平な論述が可能となるのである。つまり、私は自分が反駁する見解を、よく知り、観察し、考慮しているということである。この2人の知者も言っていることだが、世の中には自分が反駁したい者が発している生の見解を故意に無視する者が多いのである。例えば、マルクスを反駁しているのに「資本論」と「共産党宣言」は全く読んだことがない、という人がそうである(こういう人はかなり多いと思われる)。要するに、この2人はマルクスの場合で言えば、もしマルクスを反駁したいのならばまずは「資本論」「共産党宣言」を読めと言ったわけである。そうしてこそ真に公平な論述となるからである。単に風評や一般的な見識だけに基づいて論じ、実地に当たらないというのではお話にならないのだ。私は相手側からのジャブを受けた上でカウンターを放ちたい。

[本文に戻る]

(※⑤)

例えばアリウスがそうである。彼は大帝コンスタンティヌスに対する手紙の中で、次のように書いている。「私どもは信じます。…天に昇られ、生ける者と死せる者とを裁くために再び来られる方を。」(『中世原典思想集成2 盛期ギリシア教父』コンスタンティヌス帝への手紙 2 p36:平凡社)ペラギウスも、デメトリアスという若い処女が霊肉ともに聖いままで「主の来臨を待ち望む」(『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』デメトリアスへの手紙 第10章 p945:平凡社)べきだと勧めている。このように、悪臭を放つ腐った異端者どもも、その多くが、再臨についての考えは正統派の教師たちと何も変わらないのである。

[本文に戻る]

(※⑥)

パウル・ティリッヒのように再臨をはじめとした終末の事柄を「神話」として片づける者も存在するが、このような者は一般的にはほとんど見られない。

[本文に戻る]

このような誰でも知っている当たり前のことが、今、どうして書かれたのか。読者の方は、「このようなことは言うまでもないことだ。」と思われたかもしれない。今、このようなことが書かれたのは、本作品が、この当たり前の見解を聖書から根本的に考察するものだからである。筆者である私は、これから「再臨」という名の霊的素材を、「聖書」という料理道具を使って、神に祈りつつ、読者の前で調理する。それゆえ、私は、今、これから調理される素材をあらかじめ読者の前に眺めさせようとして提示したわけである。つまり、この最初の章で書かれたことは「前置き」であると思ってもらえればそれでよい。

さて、それでは前置きが終わったので、これから「再臨」という教会にとってあまりにも重要な事象を、徹底的に聖書から考察していくことにしたい。全能の神が、本作品を通して、我々に霊的な恵みを豊かに注いで下さるように。アーメン。『どうか、あなたがたがあらゆる霊的な知恵と理解力によって、神のみこころに関する真の知識に満たされますように。』(コロサイ1章9節)

第2章 既に起きた再臨

前章で述べられたように、今に至るまでキリスト教では再臨がいまだに起きていないと理解されてきたが、確かなところ、聖書は既に再臨が起きたのだと我々に教えている。こう言われると多くの聖徒たちが驚き、疑いの念を抱くであろうが、私が今述べたこのことが、本当なのかどうか聖書から見てみよう。ここでは4つの聖句を読者に提示することにしたい。まず我々の主は、今から2千年前に、ご自身の前に立っていた紀元1世紀のユダヤ人に対して次のように言われた。『まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。』(マタイ16章28節)まず我々がこの主の言葉に異を唱えるようなことは、絶対にあってはならない。というのもカルヴァンも言うように、「わたしたちは、かれがたったひと言でも言ったことはすべて、少しも疑うことなく胸に抱きしめなければならない」(『新約聖書註解Ⅳ ヨハネ福音書 下』14:11 p469:新教出版社)からである。もし主の言葉を疑うような人であれば、この作品を読むべきではない。この作品は主の言葉を己の規範とする者に対して書かれているのだから。さて、この聖句の中で、主は紛れもなく明白に、当時のユダヤ人が生存している間に再臨があると言っておられる。この聖句は、そのように解釈する以外にはなく、何とかして他の解釈を試みようと思っても合理的な解釈をすることができない(※①)。私と論じ合ったバプテスト派の牧師も、これは紀元1世紀のユダヤ人のみを対象としている聖句であると、しぶしぶながら認めざるを得なかった。主がこのように言われたのは、紀元30年頃であると思われる。その時、主の目の前に立っていたある者が仮に10歳だとしよう。その者が120歳まで生きる可能性は、普通に考えれば、ほとんどないと考えられる。とすると、主の御言葉によれば、その当時10歳であった者が120歳になるまでには確実に再臨があることになる。そうであれば、主の再臨は、主がこのように言われてからもっとも長く見積もっても110年の間に起こることになる。このように聖書から考えると、再臨は既に起きていたことが分かるであろう。また主は、当時生きていた大祭司カヤパおよびカヤパと共にいた律法学者また長老たちに対して、このように言われた。『なお、あなたがたに言っておきますが、今からのち、人の子が、力ある方の右の座に着き、天の雲に乗ってくるのを、あなたがたは見ることになります。』(マタイ26章64節)ここでも主は紀元1世紀の人たちが生存している間に再臨があると断言しておられる。もし主の言われた通りにならなかったのであれば、カヤパや他の指導者たちは、主を大いに愚弄しペテン師扱いしていたに違いない。ところでエリサベツは聖霊に満たされてこう言っている。『主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、何と幸いなことでしょう。』(ルカ1章45節)信仰深く敬虔な人は、いつの時代であれ、主の語られたことが実現すると確信するものである。当時の信仰深い人も、主の語られたことが必ず実現すると信じたはずである。すなわち、主の言われた通りに再臨が当時の人たちの存命中に起きると信じきったはずである。イザヤ書46:10で神は『わたしのはかりごとは成就し、わたしの望む事をすべて成し遂げる。』と言われた。主はご自身の語られたことを必ず行なわれる方であるから、主が当時の時代に再臨という「はかりごと」を成就され、その再臨という「望む事」を成し遂げられたのは確実である。そうであれば、やはり再臨は既に起きたということになる。アウグスティヌスも、「神の約束は決して欺くことはありません。」(『アウグスティヌス著作集26 パウロの手紙・ヨハネの手紙説教』説教157 第1章1 p156:教文館)と言っている。神がなされた再臨の約束も、その他の約束と同様に欺くことがないから、やはり、その約束の通り、紀元1世紀当時の人たちが生きている間に再臨が起きたと我々は考えなければいけない。また、御霊はヨハネを通して黙示録1:7で、このように言われた。『見よ、彼が、雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが、彼を見る。』ここで言われている『彼を突き刺した者たち』とは、言うまでもなく、ゴルゴダの丘でキリストに槍を突き刺した兵士のことである(※②)。この兵士が生きていたのは紀元1世紀である。御霊はこの兵士たちがキリストの再臨を見ると言われたのだから、誰でも少し考えれば分かるように、再臨は既にあったことになる。もし御霊の言われたことを否定したくないのであれば、このことを信じなければいけない。またパウロは再臨に関して次のように紀元1世紀のテサロニケ人へ書き送っている。『私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが…』(Ⅰテサロニケ4章15節)パウロは、紀元1世紀の聖徒たちが再臨のある時まで生きていると、ここで述べている。これは、主が当時の人たちの存命中に再臨が起こると述べられたのと同じである。この箇所におけるパウロの言葉については、カルヴァンも「彼は最後の日まで生きるであろうひとびとのなかに、自分自身をおいている。」(『新約聖書註解ⅩⅠ ピリピ・コロサイ・テサロニケ書』Ⅰテサロニケ4:15 p216:新教出版社)と言っている。つまり、カルヴァンさえも、パウロは自分の存命中に最後の日、すなわち再臨の起こる日が到来すると言っていたと考えていたことになる。これは当然である。何故なら、この箇所はそのようにしか理解できないからである。繰り返すが、確かにパウロは自分とその仲間たちが生きている間に再臨が起こると言ったのである。そうであれば、再臨が既に起きたという説は、キリストの御言葉だけからではなく、パウロの語ったことからも支持されることになる。どうであろうか。私は、今、4つの聖句に基づいて再臨のことを詳しく考察した。読者がどのように思われたのか私は知らないが、確かに聖書は再臨が既に起きたと教えているのである。

(※①)

<Ⅰ>

アウグスティヌスは、説教の中で、この聖句はすぐ後に続く17章1~8節目までのことを言ったものだという解釈をしているが、これは誠に特異な解釈であって、検討する価値さえない間違った解釈である。今の時代にこのような解釈をとる教師や一般信徒は、恐らく一人もいないのではないかと思われる。彼はマタイ17:1~8の説教における冒頭部分で、こう言っている。「愛する兄弟姉妹の皆さん、わたしたちは、主が山上で示された光景に深く目を注ぎ、それをとりあげ、論じなければなりません。主ご自身がそれについてこう言われております。「よくよくあなたがたに言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは、決して死なない者がいる」(16・28)と。ただいま朗読されましたこの箇所―つまり「このように言われたとき、すなわち、6日の後、イエスは、ペトロと、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて、高い山に登られた」という箇所はこのところ<16・28>から始まっているのであります。<ですから>「人の子がその国と共に来るのを見るまでは、決して死なない者がいる」と言われている「死なない者」とはまさにこの3人のことなのであります。ここにあるのは小さな問題ではありません。なぜなら、この山はその国の全体とは理解されにくいからです。天国を持っている方にとって山とは何でしょうか。…」(『アウグスティヌス著作集21 共観福音書説教(1)』説教78 1節 p344:教文館)東方教父のグレゴリオス・パラマス(1196頃―1359)もアウグスティヌスと同様、このマタイ16:28の聖句は数日以内に起こる出来事が記されているという頓珍漢な理解をしていた。私はこのような解釈が持てることに驚きを隠せない。この博士はこう言っている。「ではまず始めに、少しのあいだ今日読まれる福音書の言葉に耳を傾け、その神秘を解明し、真理を明らかにしよう。「6日の後、イエスは、ペトロ、それにヤコブとその兄弟だけを連れて、高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝いた」。まず福音書の語っていることをよく注意してみなければならない。キリストの弟子や福音書記者マタイが、どの日から数えて主の変容の日が6日目だとしているのであろうか。いつから。それは主が弟子たちに次のように言って数えている日の後である。すなわち、「人の子は父の栄光に輝いて来る」、またそれに付け加えて、「ここにいっしょにいる人々のなかには、人の子がその王国と共に来るのを見るまではけっして死なない者がいる」。つまり彼の変容の光を父の栄光とその王国と呼んでいるわけである。…」(『中世思想原典集成3 後期ギリシア教父・ビザンティン思想』講話集 講和第34 p879~880:平凡社)

<Ⅱ>

確かに、上で示されたアウグスティヌスとパラマスの見解は、取り扱うまでもない無価値な見解である。彼らの見解は「こじつけ」であって、それゆえ「異常」であると言ってよい。いったい誰が彼らのような見解を持つのであろうか。実際、このマタイ16:28の聖句を、彼らのように解する人は、今となってはいない。しかしながら、私はここで、彼らの見解を文章により退け、打ち砕いておくことにしたい。というのも、この作品は、再臨を徹底的に考究することが最大の目的の一つとされているからだ。また読者の中には、この問題を取り扱わなければ不満に思う人がいるかもしれない。「どうしてこの問題については詳しく取り扱わないのか」と。そういう人のためにも、この取るに足りない見解を取り扱っておくのが良いと考えた。さて、それでは、この2人の誤った見解について具体的に見ていきたい。既に述べたように、彼らが、キリストがマタイ16:28で言われたのは6日後の出来事についてであると考えたのは完全な誤りであった。彼らが、キリストの言われたのはその時にキリストを見ていた人についてである、と考えていた点は間違いではなかった。何故なら、キリストは目の前にいた人たちに限って、すなわち『ここに立っている人々』(16:28)に限って、このことを言われたからである。しかし、その出来事が6日後の出来事であると考えたのは異常なことであった。何故そう言えるのか。この2人の見解は具体的にどういうわけなので、誤りだと言えるのか。その理由は4つある。まず、6日後の出来事では、16:27で言われているようにキリストが『御使いたちとともに』来てはいない。山上の変貌において書かれている17:1~8の箇所で、御使いがキリストと共に来たとは、どこにも言われていない。共に来たと言えるのは、エリヤとモーセだけである(17:3)。キリストが言われたのは、御自身が御使いと共に来る、ということであった。6日後の出来事では御使いが共に来てはいなかったのだから、キリストが言われたのは6日後の出来事ではなかったことになる。また、6日後の出来事では、裁きがなされていない。キリストは御自身が来られる際には、人々に『報いをします。』(16:27)と言われた。しかし、山上の出来事において、裁きらしい出来事はまったく見られない。そこにおいて『報い』が行われていない以上、キリストが言われたのは6日後の出来事では無かったことになる。また、6日後の出来事では、キリストの国が『力をもって』(マルコ9:1)到来したとは見做しがたい。聖書が教えるように、キリストが御国と共に再臨される際には『雷と地震と大きな音…、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎』(イザヤ29章6節)という力ある現象が伴うはずである。しかし、6日後の出来事では、そのように大いなる力は感じられない。この山上の変貌がイザヤ29:6で言われているような『力をもって』実現されたと見做せない以上、キリストが言われたのは6日後の出来事では無かったことになる。また、キリストの言われたのが6日後の出来事についてだったとすれば、キリストの言葉に違和感が生じてしまう。たった6日後に起こるにもかかわらず、「その出来事が起こるまではここに死なない者がいるであろう。」などとは通常の場合、言われない。何故なら、自然な感覚からすれば、目の前にいる人が6日後にも生き残っているだろうということは、当たり前のように前提できるからである。戦争や自然災害や伝染病が起きていれば話は別だが、この時は、そのようなことが起きている状況では無かった。それゆえ、キリストが言われたのは6日後の出来事では無かったことになる。もし6日後の出来事について言われていたとすれば、キリストはわざわざ「ここにいる者たちの中に死なない者がいる。」などと言われなかったはずだ。なお、アウグスティヌスも、この山上の変貌においては御国が感じられにくい、と隠すこともなく告白している。彼がこの出来事のうちに御国を感じられなかったのは当然である。キリストが言われたた御国の到来とは、山上の変貌のことではないのだから。以上の4点から、アウグスティヌスとパラマスの見解は完全に非とされ、断罪されるべきである。この2人がマタイ16:28の前後における箇所を考慮したのは、すなわち文脈を検討したのは、それ自体として非難されるべきではない。何故なら、前後の話を考慮するのは、聖書解釈にとって非常に重要だからである。しかし、彼らは前後の箇所に心を完全に奪われたので、このマタイ16:28と再臨との関連性を見落としてしまった。つまり、彼らは文脈に意識を100%奪われたので、再臨との関わりにおいて解釈するという意識を持つことが出来なかった。確かなところ、このマタイ16:28の箇所における内容は、17:1~8の内容とは繋がっていない。16:28の内容が繋がっているのは、17:1~8の内容ではなく、むしろ「再臨」である。確かに、キリストがこの箇所で言われたのは、再臨の出来事についてであった。何故なら、それが17:1~8のことを言ったのではないとすれば、必然的にそれは再臨のことを言ったとせざるを得ないからである。実際、マタイ16:28で言われているのが再臨についてであるというのは、少し考えれば分かることである。これが再臨の出来事だとすれば、先に見た4つの問題も起こらない。すなわち、1つ目について言えば、再臨の際には御使いがキリストと共に来る。2つ目について言えば、再臨の際には裁きが実際に下される。3つ目について言えば、再臨は物凄い力を伴って実現される。4つ目について言えば、もしこれが再臨について言われた言葉だとすれば、キリストの言葉には何の違和感もなくなる。それというのも、再臨が起こる際には、キリストの目の前に立っていた人々の中で、既に死んでしまっている人も多くいたはずだからである。そのようなことだったと受け取れば、キリストがここで「再臨の時までここにいる者たちの中には生き残っている者がいるであろう。」と言われたのを聞いても、何も違和感が起こらない。それだから、読者は、この2人の見解になびかないようにしてもらいたい。マタイ16:28で言われたのは、再臨の出来事以外ではないからである。

[本文に戻る]

(※②)

『それで、兵士たちが来て、イエスといっしょに十字架につけられた第一の者と、もうひとりの者とのすねを折った。しかし、イエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし、兵士のうちのひとりがイエスのわき腹を槍で突き刺した。』(ヨハネ19章32~34節)※ここで言われている「わき腹を槍で突き刺した兵士」とは、ニコデモ福音書(ピラト行伝)12:1によればユダヤ人の兵士だったようである(※A)。その兵士の名は「ロンギノス」という名であったという(ニコデモ福音書16:7)。つまりローマ兵ではない。しかしこの文書は外典であって信仰の基準ではないから、あくまでも参考情報としてのみ捉えていただきたいと思う。

(※A)

「ユダヤ人達は、イエスの屍をヨセフが願い受けたと聞いて、ヨセフを探した。また、イエスが不倫の関係の生れではないと主張した12人と、ニコデモと、ピラトの前に出て来てイエスの良い業を明らかにした他の大勢の者を探した。しかし他の者は皆かくれてしまい、ニコデモだけがユダヤ人の前に現れた。ニコデモはユダヤ人の役人だったからである。ニコデモは彼らに言う、「どうしてあなた方はこの会堂に集って来たのですか。」ユダヤ人達は言う、「お前はどうしてこの会堂にはいって来たのか。お前はあの男の証人で、来世ではあの男と運命を共にするはずではなかったのか。」ニコデモは言う、「まことに、まことに。」ヨセフもまた(かくれていたところから)出て来て彼らに言った、「イエスの屍を乞い受けたからといって、どうしてあなた方が私のことを怒る必要があるのですか。私はあの方を清潔な亜麻布にぬくるんで、私の新しい墓に埋葬してさしあげたのですよ。岩穴の入口には石をころがしてふたをしてあります。あなた方はあの義人に対して正しからぬことをなさった。十字架につけたことを後悔なさらなかったばかりか、槍で突きさすようなことまでなさった。」…」(『聖書外典偽典6 新約外典Ⅰ』ニコデモ福音書(ピラト行伝)第章12節1節 p192~193:教文館)

[本文に戻る]

今引用された聖句を考えるならば、西暦21世紀の時代になっても再臨が起きていないとすることは、絶対にできない。それは聖句を直視しないことであり、神の言われたことを否定することである。私ははっきりと言おう。今に至るまで、教会は、再臨という事象に関して、キリストと使徒たちとを「出鱈目を言う者」に仕立てあげてきた。「いや、そのようなことはない。」と多くの聖徒は言われるかもしれないが、再臨がまだ起きていないと理解するのは、暗にそのように仕立てあげているのも同然なのである。つまり、意識していなかったとしても、事実上そうしてしまっているということである。2千年経過してもまだ起きないような遥か未来の事象を、キリストと使徒たちが自分と同時代に生きている人たちがさも見るかのように断言したと考えるのは、彼らを「出鱈目を言う者」に仕立て上げることでなくて何であろうか。

確かなところ、今に至るまで2千年間も教会が誤ってきたのは、再臨に関する御言葉を、あたかも自分たちを直接的な対象としているかのように捉えてきたということである。例えば、ヤコブは、キリストの再臨について、その手紙の中で次のように述べている。『あなたがたも耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。』(5章8節)今まで教会は、ここでヤコブが述べている『あなたがた』という対象を、ヤコブよりも後の時代の人間である自分たちであると当然のように思って何も疑わなかった。だから、あらゆる時代の教会が、キリストの再臨はもう間もなく起こると考え、信じ、語ってきた。確かに、再臨についての御言葉が、あらゆる時代の教会に対して共通的なものとして言われたとすれば、今までの教会がキリストの再臨はもう間もなく起こると考え、信じ、語ってきたのは正しいことであった。何故なら、再臨の御言葉があらゆる時代の教会に言われているというのは、すなわち神が、あらゆる時代の聖徒たちに再臨が間もなく起こると期待するように望んでおられることを意味しているからである。そうだった場合、私もこのような作品を作ることをせず、他の聖徒たちと同じように、再臨がすぐに起こると大きな声で叫んでいたはずである。しかし、大変嘆かわしいことに、今まで教会は、再臨についての御言葉には時期がしっかりと規定されているということを、完全に―そう完全に―見落としてきた。すなわち、今まで教会は、聖書がキリストの栄光の再臨はキリストの目の前に立っていた人たちが生きている間に起こり(マタイ16:28)、パウロと共にいたテサロニケ教会の聖徒たちが生き残っている間に起こり(Ⅰテサロニケ4:15)、神殿崩壊をそのクライマックスとするユダヤ戦争<66-70>の時期に起こる(マタイ24章)と教えていることに、まったく気付いてこなかった。実に、本当に文字通りに誰一人として、この重要な点に心が向かなかったのである。それは、アウグスティヌスやルターのような高名で有能な教師たちといえども例外ではない。それは、ちょうど天動説の誤りに、並はずれた知性を持つ学者たちがコペルニクスの登場まで数千年の間、気付けなかったのと同じことである。どうして今まで神に用いられた教師たちが、このような重要な点に気付けなかったのかということは、後ほど語られることになる(第1部:第10章)。聖書には、時期性を問わない、あらゆる時代に適用また実戦されるべき普遍的な命令や教えが多く存在しているのは確かである。例えば、『盗んではならない。』という戒めは、時期性を問わない普遍的な命令であって、それはあらゆる時代の聖徒たちが行なうべき戒めである。これは、明らかに普遍的な内容を持っているから、時期性を限定して理解することは許されない。すなわち、「この戒めはモーセと共にいたイスラエル人たちに与えられたものだから、それ以降の時代に生きる聖徒たちは行なう必要のないものだ。」などと言うことは絶対に許されない。これは神学の学びをある程度している者であれば、誰でも分かることである。もしこのように言う者がいたとすれば、その者は絶対に悔い改める必要がある。再臨について語られている御言葉の場合、それとはまったく逆である。再臨についての御言葉の場合、時期性が明らかに規定されているから、その時期性を取り除いて普遍的な内容を持っていると理解することはできない。すなわち、「再臨はあらゆる時代の聖徒たちがすぐにも起こるべき出来事として捉えねばならないのだ。」などと考えたり言ったりすることはできない。何故なら、キリストもパウロも、明らかに自分と一緒にいた人たちが存命中に再臨が起こると言って、再臨という出来事にそれが起こる時期を設けたからである。だから、再臨についての御言葉から時期性を除く者たちは(今まで全ての聖徒たちがそのようにしてきた)、時期性をよく考慮しなかったことについて悔い改める必要がある。今まで優秀な教師たちが、再臨について語られている御言葉に見られる時期性を注意してこなかったのは本当に驚きである。このことを聞かされたならば、アウグスティヌスであれその他の教師であれ、大いに気付かされて深く考究していたはずである。実際、私からこのことを聞かされた教師たちは、誰もが例外なく初耳であって、驚いたりキョトンとしたりし、そうしてから考えたり納得したり反論したりするなど多くの反応を見せる。今までの時代にこのことに気付く教師たちがいたとすれば、とっくの昔に、私が今述べているようなことを述べる教師が現われていたことであろう。しかし、新約聖書が書かれてから2千年経つまでは、私のようなことを述べる者は誰も現われなかった。読者は、私が今述べたこのこと、すなわち再臨についての御言葉には実現される時期が大まかにではあるが規定されているということについて、時間をかけてじっくりと考察していただきたい。多くの者を教える立場にある教師たちには、このことを特に要請したい。

しかし、聖句が再臨は既に起きたということを明瞭に示してはいても、それを信じることができずに「確かに再臨が当時において起きると言われているが、再臨は<遅延>しているのだ。だから再臨はいまだに起きてはいないと信じるべきである。」などと言う人もいるであろう。実際、世の中にはこのように言う人が少なからず存在する。彼らが何と言おうとも、このようなつけ足しを聖句に対してすることはできない。神は、そのようなつけ足しを嫌われるお方であると聖書は教えている。申命記12:32で神は御言葉に『つけ加えてはならない。』と言われた。御霊は、黙示録について、こう言われた。『もし、これにつけ加える者があれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。』(黙示録22章18節)自分の心が聖句で言われている事柄を信じられないからといって、聖句を受容可能なものとするために曲げることは、神の御前において合法ではない。そのような傲慢で自己中心的な態度は、神に喜ばれる態度ではない。神は『わたしが目を留める者は、へりくだって心砕かれ、わたしのことばにおののく者だ。』(イザヤ66章2節)と言われたのである。確かにグレゴリウスも言うように、「神は決して自らの熟慮したことを変えない」。キリストの再臨が、当時の時代の聖徒が生きている間に起こると定められたのは、明らかに神の熟慮、しかも完全極まりない熟慮に基づいている。それゆえ、そのような熟慮に基づいた神の再臨に関する決定が「遅延」するなどというのは間違っても考えられないことである。神の言葉を好き勝手に捻じ曲げるのは止めていただきたい。しかしながら、このように言われても、まだ抗弁する姿勢を崩さない人が、世の中には多くいるのではないかと思う。そのような人は、Ⅱペテロ3:7~9を提示して「やはり今の世は終わりの日に起こる再臨の時までずっと保持されているのだ。」などと言う(※)。しかし、この箇所を挙げて反論しても無駄である。というのは、どれだけ主がその忍耐深さにより、再臨の日を選ばれた者のために遅らせたとしても、再臨の日が紀元1世紀に生きている人たちが死ぬ前までに訪れるということは、先に挙げたキリストの聖句から明らかだからである。もし紀元1世紀の人たちが存命中に再臨が起きなかったとすれば、主の言われたことを偽りだったとせねばならなくなる。神は、ご自身の御言葉を偽りにしてまでも再臨の日を数千年も遅延させられるような方ではない。もし、そのようなことがあれば、御言葉の絶対性が揺らぎ、御言葉を聖徒たちの究極的な規範とすることができなくなってしまうであろう。私がこのように言っても、まだ御言葉を素直に信じられない人がいるのではないかと思われる。そのような人は、旧約聖書のある箇所を挙げて、次のように反論するかもしれない。「確かに神はご自身の言われたことを基本的には曲げられないが、ヒゼキヤ王の例を見れば分かるように、例外的に御言葉をそのまま行なわれないこともあるのではないか。ヒゼキヤ王に告げられた預言が取り消されてそのまま実現されることがなかったように、再臨に関する預言も、その言葉通りに実現されることはなかったということではないのか。」確かに、神は死にかけていたヒゼキヤ王に『あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。直らない。』(イザヤ38章1節)と預言されたのにもかかわらず、この王の涙に動かされて預言を取り消し、そればかりでなくヒゼキヤの寿命を15年も増し加えられた。これは私たちが既に知っている通りのことである。しかし、この例外的なケースを、再臨の預言に当てはめることはできない。何故なら、神がヒゼキヤになされた死の預言とは、そもそも最初からヒゼキヤの寿命を延ばすという目的をもってなされたものだからである。神は、この預言を聞いたヒゼキヤが大声で泣くことを予知しておられ、その号泣のゆえに寿命を増し加えるという計画を行なわれるためにこそ、あえてこのような預言をされた。これはカルヴァンの「キリスト教綱要」で十全に解説されていることだから、私がこれ以上の説明をする必要はあるまい。キリストの再臨を告げた新約聖書の預言は、当然ながらヒゼキヤになされた預言と同じような性質を持ったものではない。後者のほうは最初から無効にされる意図をもってなされ、前者のほうは必ず実現される意図をもってなされた。それゆえ、ヒゼキヤの例を提示して、再臨の遅延を論証することはできない。もし再臨が今に至るまで遅延し続けているというのであれば、再臨に関する無数の聖句につけ足しをせねばならなくなり、聖書全体、特に新約聖書を歪めねばならなくなってしまう。そればかりでなく、神により聖なることを語った聖書記者たちを「偽証者」とせねばならなくなってしまう。果たして、神は、ご自身の御言葉をそのまま素直に受け入れようとしない者を喜ばれるであろうか。

(※)

『しかし、今の天と地は、同じみことばによって、火に焼かれるためにとっておかれ、不敬虔な者どものさばきと滅びとの日まで、保たれているのです。しかし、愛する人たち。あなたがたは、この一事を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主は、ある人たちがおそいと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなたがたに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。』

[本文に戻る]

再臨が既に起きたというこのことを、私は、ジョナサン・エドワーズについて語ることによっても論証することにしたい。とはいっても、その論証は直接的な論証ではなく、あくまでも間接的な、すなわち遠回し的な論証である。つまり、実際にエドワーズが再臨は既に起きたと考えていたり、述べたりしたということではない。しかし、エドワーズについて私がここで語るならば、その語ることにより、間接的に再臨が既に起きたということが論証される結果となる。そのような間接的な論証ではあるが、私は、そのような間接的な論証によっても、読者が再臨について正しい理解を持てるようにしたい。何となれば、この作品は、再臨という事象を徹底的に考究し論述することを最大の目的の一つとしているのだから。まずジョナサン・エドワーズという人間であるが、彼は超一級の神学者であって、その学識と影響力は大変大きなものがあり、非常に恵まれた人であった。彼の有名な説教「神の怒れる御手の中にある羊」は、アメリカの公立学校の教科書にも採用されている。また彼はプリンストン大学の学長でもあった。正統的な信仰を持つプロテスタントの教師であれば、エドワーズを神学的な権威として認めない人は、恐らくほとんどいないはずである。エドワーズはあのスポルジョンも高く評価していた神学者であった。さて、この権威あるエドワーズがマタイ24章の箇所を、紀元66~70年におけるユダヤ戦争を預言した箇所だと理解していたということは、この再臨論にとって、また我々の再臨に対する理解にとって非常に大きな意味を持つ。エドワーズがマタイ24章の箇所をユダヤ戦争について言われた箇所だと理解していたということは、つまり彼が、マタイ24章は既に成就していることが書かれた箇所だと認識していたことを意味する(※)。何故なら、マタイ24章がユダヤ戦争のことを言ったものだとすれば、その箇所は既に実現していることになるからである。誰がこのことを疑うであろうか。ユダヤ戦争は既に過ぎ去った昔の出来事なのだ。エドワーズの『原罪論』第1部の第2章の箇所を見ると、彼が、マタイ24章およびマタイ24章との並行箇所であるルカ21章は、今から2千年前に起きたユダヤ戦争のことを言っていると理解していたことがよく分かる。後の箇所でも説明されるが、このユダヤ戦争の際には、エルサレムが徹底的に破壊されることになった。彼はこの「エルサレムの最後の破壊の出来事」について、こう述べている。「それは、ソドムやネブカドネザルの時代のエルサレムの破壊よりも、はるかに悲惨であり、より大きな神の怒りを証言する出来事であった。それはこの世の始まりから当時に至る歴史のなかで都市や人々に対して起こった最も悲惨な出来事であった。「マタイによる福音書」24章21節、「ルカによる福音書」21章22―23節に記されている通りである。…新約聖書では、キリストが弟子たちの保護のためになしたまう特別な配慮について記されている。すなわち、キリストは彼らにエルサレムの破壊が近づいたことを知らせる徴候を示し、都市の内部にいる者たちを山に逃れさせた。そして歴史が告げるように、その指示に従ったキリスト教徒たちは、ペラと呼ばれた山岳地に逃れて惨禍を免れたのであった。…」(『ジョナサン・エドワーズ選集3 原罪論』第1部 第2章 p145:新教出版社)この文章を見れば分かるように、明らかにエドワーズは、マタイ24章(およびルカ21章)がユダヤ戦争について記された箇所であったと理解していた。「キリストは彼らに…都市の内部にいる者たちを山に逃れさせた。」と書いてあるのは、マタイ24:16の『そのときは、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。』という御言葉と、ルカ21:21の『そのとき、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々は、そこから立ちのきなさい。いなかにいる者たちは、都にはいってはいけません。』という御言葉のことを指している。もしマタイ24章がユダヤ戦争の時期のことを言ったものだと理解していなかったとすれば、エドワーズが、このような文章を書くことはなかったはずである。エドワーズが、マタイ24章をこのように理解していたのは、正しかった。何故なら、この箇所は確かにネロにより引き起こされウェスパシアヌスがティトゥスに遂行させたユダヤ戦争のことを述べている箇所だからである。今の時代の教師たちも、このマタイ24章がユダヤ戦争のことを言った箇所だと説明されると、それまではまだマタイ24章が実現していない箇所であると信じていたとしても、納得して「確かにそうだ。これはユダヤ戦争のことを書いたものだ。」などと言う。というのも、普通に考えれば、これはユダヤ戦争以外のことではないと分かるからである。さて、エドワーズがマタイ24章とはすなわちユダヤ戦争のことを述べた箇所だと理解していたということは、一体どういうことであろうか。彼のこの理解は、どういった意味を持っているのであろうか。それは、つまり、エドワーズが事実上、キリストの再臨はユダヤ戦争の時期に起きたと主張しているのも同然だということである。ここで驚きの念を抱かれる読者が多くいるかもしれないが、慌てないで、冷静に読み進めていただきたい。読者、ことに教職者である読者が反発するだろうことは、私には既に分かっている。しかし、冷静にならねば、本来であれば理解できることも理解できなくなってしまう。心における激しい情動が、理性の正しい働きを妨げてしまうからである。さて、どうしてエドワーズが事実上、マタイ24章に記されているユダヤ戦争の時期に再臨が起きたと主張していることになるかと言えば、それはマタイ24章の箇所で、キリストの再臨のことが述べられているからである。もしマタイ24章がユダヤ戦争のことを述べた箇所であり、その戦争が既に実現していると理解するのであれば、普通に考えて、その箇所に書かれている再臨もユダヤ戦争と共に実現したと考えなければいけない。マタイ24章に書かれているユダヤ戦争に関する史実的な記述だけが既に実現したと理解し、他方ではそこに書かれている再臨のことはまだ実現していないと理解するのは、明らかに普通ではない。それは論理的ではない。理性が正常に働いている人であれば、誰もこのことは疑わないはずである。もしマタイ24章の内容のうち、ユダヤ戦争について言われている部分は既に実現したが、再臨について言われている部分はまだ実現していないと理解する人がいたら、その人は愚か者とか精神障害者だと見做されても文句は言えない。言うまでもなく、マタイ24章が既に起きたユダヤ戦争のことを言っている箇所だと理解するのであれば、そこで語られている再臨のことも既に起きたと理解しなければいけない。もちろん、エドワーズは、意識的には再臨が既に起きたとは理解していなかった。それは彼の書いたものを読めば誰でも分かることである。彼は、他の無数の教師たちと同じように、まだキリストの再臨が起きていないと理解し、そのように語っている。しかしながら、マタイ24章が既に起きたユダヤ戦争のことを言った箇所だと考えるのであれば、それは再臨もユダヤ戦争の時期に起きたと考えていることを意味しているのである。この卓越した神学者であるエドワーズは、この問題について、大いに悩んだに違いない。「マタイ24章が既に起きたユダヤ戦争について言っているということは理解できるのだが、その箇所でキリストの再臨について書かれていることが何故なのか分からない、一体どうしてここで再臨が起こると書かれているのだろうか。ここでは再臨についてどのようなことが言われているのか。公同の信条も述べているように、まだ再臨は起きていないはずである。私はこの箇所をどのように解釈すべきなのか…。」このような神学的な思い煩いが、彼の心に多かれ少なかれ生じたであろうことは、決して疑えない。ロックに匹敵するほどの深遠性と思考力とを持ったこの神学者が、この問題に気付いていなかったということは、まったく考えられない話である。しかし、エドワーズの霊と精神に、再臨の真理が会得させられることは遂になかった。彼の時代には、まだ再臨の真理が、隠されていたからである。だから、エドワーズは思慮深い学者に相応しく、この件については何も語ることをしていない。すなわち、よく理解できていないのであえて堂々と語るという無謀を冒すことをせず、「判断停止」の選択をしたわけである。もし仮に筆者である私がエドワーズにこのことを教え説くことができていたとすれば、彼は最初のうちは驚いたり、怪しいと思ったり、反発したりするであろうが、徐々に納得していき、最終的には再臨が既に起きたと認めるに至っていたことであろう。というのも、マタイ24章の箇所がユダヤ戦争のことを述べた箇所だと理解するのであれば、その箇所に書かれている再臨もユダヤ戦争の時に起きたと理解しなければいけないということが、彼にはよく分かっただろうからである。エドワーズは御霊の人であり、洞察力と思考力に富んでいたから、確かにそのようになったに違いないと私は思う。もっとも、彼の生きた時代には、まだ私のような者は一人も世に起こされていなかったのであるが。というわけで、エドワーズは潜在的には、この『再臨論』に書かれている内容に同意する神学者である。実際には同意していないかもしれないが、「事実上」同意している。何故なら、マタイ24章がユダヤ戦争のことを述べているなどと言うのは、暗に「再臨はユダヤ戦争の時期に起きたのだ。」と言っていることになるからである。エドワーズ以外の教師また一般信徒においても、もしマタイ24章がユダヤ戦争のことを述べた箇所だと信じているのであれば、その人は潜在的な私の味方また賛同者である。その人も、暗に、また遠回し的に「再臨はユダヤ戦争の時期に起きた。」と言っているからである。読者は、このエドワーズを通しての間接的な論証からも、再臨が既に起きたということを理解すべきである。まだマタイ24章がユダヤ戦争のことを述べたと理解していない者は、まずそのことを理解するにようにせよ。そのことを理解したならば、そこに書かれている再臨の事象も、ユダヤ戦争と共に既に実現したのだと知れ。また、もし再臨が起きていないと考えるのであれば、再臨について語られているマタイ24章の箇所も、まだ起きていないと考えなければいけないが、そのように考えるとマタイ24章で記されているユダヤ戦争もまだ起きていないと考えなければいけなくなることに気付け。論理的に考えれば、マタイ24章の記述に関して、我々は次のうちの、どちらか一つしか選べない。すなわち、1.ユダヤ戦争は既に起きたから再臨も既に起きたと理解すること、2.ユダヤ戦争はまだ起きていないから再臨も既に起きていないと理解すること、の2つである。正しいのは言うまでもなく1のほうである。ユダヤ戦争と再臨というこの2つの出来事はマタイ24章の箇所で一緒に纏められて語られているのだから、ユダヤ戦争のほうは既に起きたが再臨はまだ起きていない、または再臨のほうは既に起きたがユダヤ戦争はまだ起きていない、などと考えることは絶対にできないのである。

(※)

私と対論したある牧師も、マタイ24章がユダヤ戦争のことを預言している箇所だと認めた。認めざるを得なかったのである。この箇所は、どう考えても明らかにユダヤ戦争の時期に起こる悲惨な出来事を預言した箇所だからである。オリゲネスも、マタイ24章がユダヤ戦争のことを預言した箇所だと理解していた。というのも、彼はマタイ24章の並行箇所であるルカ21章に書かれている文章が、エルサレム包囲について言われたことだと述べているからである。ルカ21章が既に起きたことを認めるのであれば、それと同じ内容が記されているマタイ24章も既に起きたと認めていることになるのは、誰でも分かることである。そのことについて彼はこう言っている。「ケルソスのユダヤ人は、イエスが自分に起こったすべてを予知していたことを信じないので、次のことも考慮してもらいたい。すなわちエルサレムがまだ存続しており、全ユダヤの崇拝がこの地で行なわれていたときに、ローマによってこの地に引き起こされた出来事をイエスがどのように予告したのか。というのも、確かにイエス自身に従った人々や聴衆が福音の教えを文書化せずに伝えたとか、イエスに関する文字で書かれた覚え書きを抜きにして、弟子たちのことを後代に残したとは言われていないからである。それらにおいては確かに、「エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たなら、そのときその滅亡が近いことを知りなさい」(ルカ21・20)と記されている。そのときエルサレムを包囲し、封鎖し、封じ込める軍隊はなかった。すなわちそれが始まったのはネロがまだ統治していたときで、それはウェスパシアヌス帝の治世まで続いていた。そのむすこのティトゥスは、ヨセフスが記述しているように、キリストといわれるイエスの兄弟、義人ヤコブのゆえにイスラエルを滅ぼしたのだ。だが真相は、神のキリストなるイエスのゆえであったのだ。」(『キリスト教教父著作集8 オリゲネス3 ケルソス駁論Ⅰ』第2巻 13 p104:教文館)コーネリウス・ヴァン・ティルも、マタイ24章の出来事が紀元1世紀に実現すると理解していたように見える。何故なら、彼の書いた次の文章は、明らかにマタイ24章で言われている「荒らす者」からの逃避がすぐに実現すると理解していなければ書けないはずだからである。「週の終わりの日から初めの日への移行は、徐々になされた。イエスは明らかに、御自分に従う者たちが当分の間はユダヤ人の安息日を守ることを望んでおられた。「逃げるのが、冬や安息日にならぬよう祈りなさい」(マタイ24・20)。」(『ヴァン・ティルの「十戒」』第4戒 安息日 Eキリスト教の主の日 p118:いのちのことば社)

[本文に戻る]

続いてパウル・ティリッヒについても語ることにより、既に再臨が起きたということを論証したい。とはいっても、エドワーズの場合と同じで、これもまた間接的な論証となる。私が間接的であると言うのは、ティリッヒの言説から遠回し的に再臨が既に起きたという聖書の真理を論証することができるものの、当のティリッヒ自身は既に再臨が起きたと信じていないということである。しかし、たとえそのような論証ではあっても、私が述べた説をいくらかでも補強することにはなるから、私はここでその論証を臆せずにすることにしたい。そうすれば、ますます再臨の真理が豊かに論じられ、読者もそれだけ再臨の真理を理解しやすくなるのである。特に、ティリッヒを敬愛する先生方にとっては、ここで語られる論証は、強い説得力となるのではないかと思う(※)。なお、このティリッヒもエドワーズと同様に、著名であり影響力の強い学者である。さて、この著名な学者のことであるが、彼は、キリストの再臨が、初臨が起きてからあまり年月の経たない間に起こる出来事であると理解していた。つまり、ティリッヒは、使徒たちが再臨は「すぐに」起こると語ったことについて、それが文字通りの「すぐ」であると捉えていた。彼の「プロテスタンティズムにとってのカトリック教会の永続的意義」という論文の中では、次のように書かれている。「キリスト教の最初期以来、カトリシズムは漸次、使徒時代の非常な緊張感、すなわち、われわれはキリストの第一の来臨と第二の来臨のあいだの短いがしかし重要な時期を生きているのだという感情を排除してきた。」(『ティリッヒ著作集 第5巻 プロテスタント時代の終焉』p165~166:白水社)下線部に注目すべきである。この文章を見れば分かるが、ティリッヒは明らかに、使徒たちは再臨(第二の来臨)が初臨(第一の来臨)から長くない間に起こるのだと考えていたという理解を持っていた。というのは、この文章の中では、再臨と初臨の間の時間が「短い」と言われているからである。すなわち、彼は、他の多くの学者たちとは違って、再臨が初臨から数百年後、数千年後に起こる出来事であるとは考えていなかった。そうでなければ、再臨と初臨の間の時間を「短い」などと言うことはなかったはずである。彼が、このように再臨を捉えていたのは正しかった。というのは、聖書を時代背景やその語られた状況を考慮しつつ読むのであれば、初臨の次に起こるキリストの現われとしての再臨は、本当に文字通りに「すぐに」起こるとしか理解できないからである。確かにティリッヒの文章の中で言われているように、「初臨と再臨の間の時期は短い」。我々が日常生活において「すぐに」とか「短い間に」などと言う場合、それは文字通りのことを言っているのであって、そのように言うことで数百年後、数千年後を言い表わすことはほとんどない。通常の場合、「すぐに」とか「短い間に」という言葉は、数日か数カ月か2~3年ぐらいであり、長かったとしても30年ぐらいを意味するだけである。使徒たちが再臨について「すぐに起こる」などと教えたのも、それと同じであった。このようにティリッヒは、再臨が初臨に続いてすぐに起こると理解していたのではあるが、そのように聖書が教えているということ自体は信じていても、実際に使徒の時代に再臨が起きたということについては信じていなかった。彼には、再臨の真理を信じる恵みが注がれていなかったのである。彼は、再臨が初臨のすぐ後で起こると聖書には書かれているものの、実際に当時において再臨が本当に起きたとは信じれなかった。このように、この学者は、再臨がすぐに起こると聖書の中では語られているのにもかかわらず、それが既に起こったことだとは信じれなかったので、驚くべきことに、再臨を含めた終末の事柄が「神話」であると理解してしまった。だから、彼は自分が理解できず信じることのできなかった再臨と再臨にかかわる終末の事柄を純粋に解明することを拒み、それがキリスト教神学における重要な課題ではないと判断するに至った。このように彼が判断したのは彼に対して再臨の真理が隠されていたためであるから仕方がないといえば仕方がなかったかもしれないが、あまりにも愚かであり、批判されるべきことである。分からないから、また信じられないからといって、再臨にかかわる終末の事柄を神話化していいはずがどうしてあろうか。神が、聖書の中に神話を書かれるはずが、どうしてあろうか。確かなところ、この再臨の事柄こそが、現代のキリスト教神学における最も考究され解明されるべき事柄なのである。この盲目的な学者は、次のように言うことで、自分に再臨を理解する恵みが与えられていないことを自ら公にしている。「…ユダヤ的・原始キリスト教的な終末神話を弁護したり解明したりすることは、プロテスタント神学の課題ではない。むしろ次のように問うことがその課題である。すべての歴史的行為に内在している究極的な意味とは何であるのか。われわれはいかに時間を、そのなかに侵入してきた永遠の光のなかで解釈するのか。「時の終わり」を時間の一要素として、正しく、前方に向かっている、意味にあふれた、救済史的な時間の要素として見ることが大事である。」(同 プロテスタント的形成 p86)ここで読者は2つのことを知るべきである。すなわち、まず第一にティリッヒは再臨が初臨に続いてすぐに起こると考えていたということ、第二にそのように考えるのは聖書を正しく捉えることであるということ、この2つである。上に述べたようにティリッヒは再臨が使徒たちの時代に起きたと信じられなかったが、だからといって自分の考えを変えて、他の学者たちと同じように再臨は遥か後の時代に起こるべき出来事として記されたのだという見解を持つには至らなかった。何故なら、聖書は明らかに、再臨が使徒たちの時代に起こるものとして記しているからである。この理解を固持した点では、彼は正しかったと言える。多くの人の場合、聖書では再臨が使徒たちの時代に起こるものとして記されていると理解しても、実際に使徒たちの時代に再臨が起きたとは思えないので、考えを切り替えて、再臨はずっと後に起こるものとして記されたという既存の見解を持つに至る。ティリッヒよ、自分が終末の事柄を正しく理解できないからといって、それを神話として処理してしまうあなたは一体何様なのか。あなたは神の啓示を素直に信じることをせず、自分の理性を自分の判断基準とした。あなたは神を神とせず、自分を神としたのだ。だから、あなたには裁きとして惑わしの霊が送られ、その霊の惑わしにより、聖書の啓示を神話として考えるという罰が下されたのである。読者の方は、このティリッヒのようにならないように、よく注意してほしい。御言葉を素直に信じなければ、この学者のように裁きを受け、聖なる啓示を神話にまで引きずりおろすという致命的な愚を犯すことになりかねない。

(※)

私の場合、ティリッヒにはバルトや近代における他の学者と同様に、あまり首肯的な評価を持っていないが。

[本文に戻る]

ところでアウグスティヌスは、再臨について触れられているヨハネの福音書21章の箇所で、どれだけ狼狽したことか。彼は、他の全ての教師たちと同じように再臨が未だに起きていないと考えており、まさか再臨が聖書に書いてある通りに本当に『すぐに』(黙示録22章20節)起こるなどとは想定することさえできなかったので(このように聖書に書いてある通りのことを信じないのは不信仰また不敬虔である)、福音書の中でキリストが「もしヨハネの生きている間に再臨が起きたとしたら」と言っておられるのを読んで、ひどく動揺してしまった。キリストは福音書の中で、ペテロがヨハネについて『主よ。この人はどうですか。』(21章21節)と言ったのに対して、次のように答えられた。『わたしの来るまで彼が生きながらえるのをわたしが望むとしても、それがあなたに何のかかわりがありますか。』(21章22節)アウグスティヌスは再臨が既に起きているなどとは夢にも思っていなかったので、このキリストの御言葉が、まったく意味不明に思えてしまった。この狼狽ぶりを確認したい人は、彼の『ヨハネ福音書講解説教』における21章の部分を見るといい。結局、彼はどうしてキリストがヨハネの生きている間に再臨が起こるかのように言われたのか―実際にはヨハネの時代に再臨が起こったのであるが―、理解できないままに終わった。これは、彼にとっては当然であったと言えるかもしれない。何故なら、まだ再臨の真理が隠されていた時代にあっては、神の摂理により、聖徒たちは再臨が既に起きたという考えを心の中に抱くことさえ禁じられていたからである。だから、アウグスティヌスは既に再臨が起きたということを想定することさえ出来なかった(※)。多くの教師たちは、自分にはまだ分からない事柄があれば、それを何も語らないでおくという選択をするのが常である。再臨に関する事柄においても、それは例外ではない。例えば、カルヴァンは黙示録がよく理解できなかったので、誰でも分かるような簡単なことを除けば、この文書に書いてあることに深く言及することはしなかったし、彼が新約聖書の中で註解書を書かなかったのはこの文書とヨハネの手紙ⅡとⅢだけであった。彼が黙示録の註解を書かなかった理由は不明とされているが、私から見れば、黙示録が分からなかったからであるのは間違いない。彼が黙示録の聖句を引用している文章を見ると、彼は黙示録について無知で盲目だったことが分かる。彼も他の無数の神学者たちと同様、その引用している黙示録の聖句が、誰でも容易に理解できるような簡単な聖句に留まっているのだ。私はそのような引用の背景に、いつも黙示録に対する無知の匂いを嗅ぎ取っている。ジョナサン・エドワーズも、マタイ24章が紀元1世紀のユダヤ戦争について預言した箇所であることを知っていたが、その中でどうして再臨のことが預言されているのかまったく理解できなかったので、あえてその謎―私のような者たちにとっては謎ではないが―に触れることはしなかった。しかし、この教父はといえば、分からないことがあればしっかりと分からないと告白し、分からないながらも様々な考察をしていることを多くの人に対して開陳し、分かるようになるために聴衆や読者に議論して答えを出してくれるようにと要請さえするほどであった。こういう教師は非常に珍しい。アウグスティヌスがこういう教師だったからこそ、我々は、彼がヨハネの福音書21書の箇所で狼狽していたことをその残された作品によって知ることが出来ているのである。だから、本当はもっと多くの人たちが、このヨハネの福音書21章の箇所で狼狽しているはずである。ただ、その人たちは、自分が狼狽していることをアウグスティヌスのように表に出さなかっただけに過ぎない。世の中には、恥ずかしかったり、引け目を感じたり、自分の権威が損なわれることを厭うなどといった理由により、分からない事柄については完全な沈黙を保つ人が多い。それゆえ、これを読んでいる読者の中にも、周りの人に言いはしないものの、どうしてこの21章の箇所でキリストがこのように言われたのか分からずに悩んだことのある教師や一般信徒が、多くいるはずである。だが、既に再臨が起きたと信じるのであれば、この箇所には何の違和感もなくなる。何故なら、キリストがこのようにヨハネが生きている間に再臨が起きることもあり得るという含みを持たせたことを言われたのは、本当に使徒の時代に再臨が起きることになっていたからである。この言葉を聞いた弟子たちは、キリストが言われたことに対して、何の違和感も持たなかったはずである。というのも、キリストはあらかじめ、ご自身の目の前に立っている人たちが生きている間に再臨が起こると言っておられたからである(マタイ16:28)。キリストがそのように言われたのだから、使徒の時代に再臨が起きるという考えが当時の弟子たちの間にあったのは疑えない。そのことを知っており、また信じている私のような者たちも、このキリストの言葉を読んでアウグスティヌスのように狼狽することはない。そもそも、今まで全ての教師たちがそう考えてきたように、再臨がキリストの時代から数百年、数千年経過しても起きていないというのであれば、キリストはペテロに対してこのようには言われなかったはずである。非常に長い時間が経過しても起きないような遥か未来の出来事を、あたかも自分の目の前にいる人間―ヨハネ―が生きている間に起こるかのように語るということほど、愚かなことが他にあるであろうか。読者は、ここまで説明されたように、再臨は既に起きたと信じるべきである。そうすれば、たった今見たこの福音書の箇所を読んでも、違和感を心に抱くことはなくなるであろう。

(※)

これはカルヴァンも同様である。彼の著書を読むと、再臨が既に起きたなどとは塵ほども思っていなかったことが分かる。恐らく頭の中に、そのような考えが一瞬だけでもよぎったことさえなかったことであろう。実際、彼の書いたヨハネ福音書の註解における21:22~23の箇所では、再臨について全く触れられてはいない。カルヴァンは自分には理解できない事柄は、分からないことでも堂々と告白するアウグスティヌスと違って完全に沈黙する人だったから、この箇所で何が言われているのか全く悟れていなかったことが分かる。というのも、もし少しでも悟れていれば、彼が多くの箇所でそうしているのと同様に、大胆に力強く語っていたことであろうから。だから、彼はこの箇所の註解では、自分の理解できる再臨以外の事柄を長々と語って、その場をやり過ごそうとしている。そのため、私は彼のこの箇所における註解を読んで「どうして再臨のことには何も触れようとしないのか?」と大いに思ったものである。だから、多くの教職者と同様に、彼も私の言っていることを聞いたら「きょとん」として思考が止まったことであろう。

[本文に戻る]

それではどうなのか。全ての教会と全ての聖徒たちは、私がここまで述べたように、既に再臨が起きたと信じなければならないというのであろうか。その通りである。とはいっても、そのように信ぜよと命じるのは私ではない。命じるのは私ではなく「神とその御言葉」である。何故なら、御言葉は既に再臨が起きたと明瞭に教えているのであって、神は全ての教会と全ての聖徒たちに御言葉を信じるように命じておられるからである。

このように聖書は再臨がもう実現されたと教えているのだから、「使徒信条」の再臨に関する部分は、我々においては誤りであるとせねばならない。この信条の制作年代がいつだったかということは別問題として、この信条における再臨の部分は、まだ再臨が起きていない時までは、誤りではなかった。しかし、再臨が起きてから後は、既に再臨が起きたのだから、この信条の述べる再臨の部分を我々に直接かかわりのあるものとすることはできなくなった。既に再臨が起きたのに、「かしこより来りて生ける者と死ねる者とを審きたまわん。」と唱えるのは、理に適ったことではない。もちろん、この信条の再臨以外の部分は、我々においても正しいことを述べているとせねばならない。それらの部分は、まったく聖書的な内容だからである。なお、他の諸信条においても、再臨がまだ起きていないと述べている部分については間違っているとせねばならないが、これは言うまでもないことであろう。

たった今、使徒信条について小さからぬ内容のことを述べたが、ここで使徒信条を部分的にではあったとしても否定しているのを読んだ読者の中で、「怪しい」などと感じる人は多いだろうと私は思う。何せ使徒信条と言えば、聖書に次ぐ権威を持った文書として教会の中で1500年以上も尊重されてきた文書である。そのような文書であれば、たとえその文書の中に誤りがあると理知的に説明されたとしても、多くの人たちが訝ったとしてもそれほど不思議ではないと言えるかもしれない。人間とは歴史や伝統に縛られやすい生き物だからである。しかし、読者は2つの点をよく弁えるべきである。まず一つ目は、私は使徒信条における再臨の箇所だけが間違っていると言っているということである。つまり、先にも述べたが私は再臨の箇所を除けば、使徒信条の内容にまったく同意している。しかも、本書を読めば分かるが、私には使徒信条の再臨の部分が誤っていると言えるだけの十分な理由を持っている。要するに、私は何の根拠もなしに信条の再臨の部分が誤っていると言っているわけではないのだ。二つ目は、使徒信条は聖書ではないということである。使徒信条はほとんど聖書同然の取り扱いを受けているが、これはあくまでも人間が作った文書に他ならない。人間が作った文書だからこそ、特にバプテスト派などがそうだが、あまりこの信条に心を傾けない教派また教会もあるわけである。これは、特に「信条ではなく聖書だ」と言う傾向を持つ教派また教会に多い。人間は神ではなく、誤りから完全に免れている人間などこの地上においては存在していない。だから、使徒信条の中で、再臨の部分だけが誤っていたとしても、それほど驚くには値しない。つまり、こういうことだ。神は御自身の御言葉だけが神聖視されるようにと、つまり使徒信条があたかも聖書でもあるかのように見做されないようにと、使徒信条の中に一つだけ誤謬が書かれることを望まれ実際にそのように取り計られたのである。もし使徒信条の中に一つも誤りが無かったとすれば、それは誤りが無いという点では聖書と一緒になってしまう。しかし、神は人間の作った文書が、聖書と肩を並べることをお望みではない。そうしたら、聖書からそれだけ輝きが失われてしまうからである。唯一無二であるからこそ、そこに大きな輝きが伴うのである。それだから、我々は使徒信条に誤謬が一つだけ含まれることが神の御心であったということを知るべきである。以上このように私は理知的に説明をしたのだから、使徒信条に誤りが含まれていると言われたからといって読者は問答無用で拒絶することをせず、シッカリと聖書に基づいて使徒信条の当該部分を吟味してほしいものである。私は御言葉に基づいて説明をしているのだ。そのような説明を果たして無視していいものであろうか。

さて、ここまで書かれた文章を読んで、「もし再臨が既に起きたというのであれば再臨の証拠は存在するのか?もしあるとすればどのような証拠が?」などと思われる人が多くいるに違いないが、これについては第7章になるまで待ってほしい。今はまだこのことを論じないが、やがて7章になれば詳細に考察されるであろう。読者は、少なくとも今の段階では、この証拠の問題のことで心が落ち着かなくなったとしても、御言葉を疑うことはすべきではない。すなわち、証拠の問題は取りあえず隅に置いておき、御言葉が既に再臨は実現済みだと教えているということ自体は確かなこととすべきである。また後の箇所で述べることになるが、証拠も何も御言葉が既に再臨が起きたと我々に教えているのだから、御言葉に立つべき我々がどうして御言葉で言われていることを否定してよいであろうか。まだ証拠に関する説明を十全に聞いていないにもかかわらず、今の時点で速断してしまい、不十分な見解のまま再臨の真理を否定してしまうのは実に危険である。思慮ある者は、まずは私が後ほど説明する再臨の証拠についての論述をしっかりと読みたまえ。まだ説明を聞いていないのに、「再臨が既に起きたなどとは信じがたいことだ!」などと最終的な判断を下すのは無思慮も甚だしい。アウグスティヌスも言うように「これはとても深淵な問題であるがゆえに、決して結論を急いではならない。」(『アウグスティヌス著作集30 ペラギウス派駁論集(4)』ユリアヌス駁論 第6巻 第15章 45節 p397:教文館)のであって、ソロモンも言うように『急ぎ足の者はつまずく。』(箴言19章2節)のである。というわけで、再臨の証拠が気になる方は、そのことについて論じられる箇所が来るまで今しばらく待っていてほしい。

第3章 再臨の起きた年

これまで見てきたように、再臨が既に起きたというのは聖書から明らかであるが、それでは再臨が起きたのは一体いつであろうか。すなわち、再臨の起きた正確な年代はいつであろうか。この重要極まりない疑問を聖書から解決することにしたい。

説明に入る前に、まず読者の懸念を解決しておきたいと思う。多くの読者は、キリストが再臨の日は誰も知らないのだと言われた聖句を提示して、再臨の日を特定することなどできるのか?という疑問を持つことであろう。何か心配に思う人もいるはずである。確かにキリストは次のように再臨の日について言われた。『ただし、その日、その時がいつであるかは、だれも知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。』(マタイ24章36節)確かに、再臨が起きるまでは、父なる神以外には誰も再臨の日がいつなのか知ることはまったくできなかった。それは人としてのキリストでさえ例外ではなかった。しかし、これは再臨が起きるまでの期間についてのみ、そう言えることである。我々が聖句から見たように、間違いなく既に再臨は起きている。であれば、その再臨が起きた日を特定することは、神の恵みがあれば不可能ではないであろう。もし既に再臨があったのであれば、聖書的な考察により、神の恵みによって、その日を特定することが可能であると私は考える。多くの人たちが信じているように、いまだに再臨が起きていないというのであれば、再臨の日を特定することは誰にもできないと私も認める。しかし今や既に再臨は起きたのであるから、我々はその日がいつだったのか霊的に考究するべきではないか。もしその日が特定できたのであれば、それは我々にとって大きな喜びとなるに違いない。再臨の起きた時期を特定すると聞いて何か心配に思う人は、既に再臨は起きたのだという第2章で述べられたことを、もう一度よく心に留めていただきたい。

我々が再臨の起きた年を知るために注目せねばならない箇所の一つは、マタイ24章である。この箇所を考究すれば、完全とまではいえないものの、再臨の起きた年をある程度まで正確に知ることができる。まず第一に、今も多くの教会が注目しているこの箇所は、これから起こることが預言されている箇所ではない、ということを我々は知らねばならない。今もこの箇所は未来のことを言っている箇所だと思われているが、確かなところ、ここで言われているのは紀元66~70年に起きた第一次ユダヤ戦争とその戦争が始まるいくらか前に起きる出来事のことである。ここでキリストが言われたことを見ればすぐに、それは分かる。例えば主は『『荒らす憎むべき者』が、聖なる所に立つのを見たならば』(マタイ24章15節)と言われたすぐ後で、次のように言われた。『そのときは、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だが、その日、悲惨なのは身重の女と乳飲み子を持つ女です。ただ、あなたがたの逃げるのが、冬や安息日にならぬよう祈りなさい。』(マタイ24章16~20節)主は、当時ユダヤにいたユダヤ人に苦難が襲い掛かるというので、その苦難から免れるために山へ逃げなさいと言われたのである。また、兵士らがユダヤの地を攻めるからこそ、家の中に入ったり、服を取りに戻ってはいけない、と言われたのである。何故なら、そんなことをしている余裕は、ローマ軍がユダヤを包囲した時にはまったくないからである。お分かりであろうか。主は、ユダヤ戦争における苦難について、ここで預言されたのであって、今の時代に生きる我々に対して、このように警告しておられるのではない。今の教会は、この箇所をまったく誤解しており、そのため自分たちに当然の報いを招いているが、ここではそのことには触れないでおきたい。この有名な戦争がどれだけ悲惨であったか知りたい者は、ヨセフスの「ユダヤ戦記」を読むべきである。この書を読めば、主が預言された苦難が一体どのようなものであったか、よく分かるであろう。この時には、多くのユダヤ人が殺され、キリスト者は迫害され、食糧不足のために母が幼子を煮て食べたり動物の糞や木の皮をさえも食べるほどであり、気の狂った者が現われ、最後には世界で最も有名な建築物であったエルサレム神殿が完全に滅ぼしつくされた。主が、この戦争における苦難を予告し警戒させるために、このような預言をされたと考えれば、この24章の箇所は我々にとって理解できない箇所ではなくなる。しかし、この箇所が2千年経過しても実現していない苦難を預言したものだとすれば―今の教会のほぼ全てはそのように理解している―、この箇所は我々にとって意味の分からない箇所となる。その場合、主は、2千年経っても起きない出来事について警戒するように、当時の人たちに色々と言われたことになるからである。「君たちの時代には決して起きない出来事ではあるが、しかし数千年以上経過してから起こる出来事であるから、そのことを思って、よく心構えをしたまえ。」などと言う人がいれば、一体誰がそのように言う人を信用するであろうか。ところが、今の教会は、事実上、主がこのように言ったことにしてしまっているのである。更に、マタイ24章がユダヤ戦争のことを預言しているという見解は、マタイ24:34の箇所からも論証できる。ここで主はこう言われた。『まことに、あなたがたに告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。』この箇所にある「時代」という言葉の原語は「γενεα」(※ゲネア)であり(※①)、これは「世代」という意味である。KJVでは「ジェネレーション」と訳されている(※②)。「世代」とは、どのような辞書を見ても、いかなる世の学者の説明を聞いても、例外なく「およそ30~40年」すなわち「生まれた子が大人になって子を産み始めるようになるぐらいの期間」という意味であるとされている。古代ギリシャの歴史家であるあのポリュビオス(前200-前118)も、そのように理解していた(『歴史』)。いつの時代であれ、これが数百年とか数千年といった長い期間であるとされることは、まずない。アウグスティヌスも、このゲネアという言葉について次のように言っている。「「代」をギリシア人はゲネアと言っている。これは一番短く考えると15年で終わるとされ、それは人が子孫を残すことのできる歳である。」(『アウグスティヌス著作集20/Ⅰ 詩篇註解(5)』詩篇104篇 p199:教文館)また、この言葉は新約聖書の中で15回使用されているが、どこの箇所でも「今のその時代」という意味合いで使用されている(マタイ12:39、45、16:4、17:17、24:34、マルコ8:12、38、9:19、13:30、ルカ9:41、11:29、30、21:32、使徒行伝13:36、ヘブル3:10※③)。これらの箇所を見ても分かるが、この「ゲネア」という言葉が、2千年以上も経過した時代を意味しているというのは絶対に有り得ない。これは、あくまでも「当時代」という意味である。だから、マタイ24:34の箇所では、1世代という意味で『時代』(ゲネア)と言われているとすべきである。1世代とは確かに『この時代』でなくて何であろうか。ということはつまり、こういうことになる。キリストがマタイ24章で預言された年は、恐らく紀元33年頃であろう。そうすると、ここで預言されている苦難は、「γενεα」後、つまりおよそ「30~40年」後に実現するということになる。ユダヤ戦争の時期は、紀元66~70年である。紀元33年に「30~40年」を加えると紀元63~73年となる。どうであろうか。このように考えると、本当に主が預言されたことが、主の言われたように、一世代(γενεα)経過する間に起きたことが分かるであろう。それゆえ、マタイ24章がユダヤ戦争についての預言でないと信じている者、またルターのようにこのマタイ24章が「最近の…時代」(『ルター著作集 第一集 4』修道誓願について 誓願は保たれるべきかどうかではなく、… p271:聖文舎)のことを預言した箇所であるなどと考えている者は、正しい考えに切り替えるのが望ましい。このような理解を前提としてこの24章の箇所を読むと、キリストの再臨の時期が、かなり具体的に分かるようになる。聖句から見ていこう。まず、主はエルサレム神殿を指し示した弟子たち(24:1)に対して、24:2の箇所でこう答えられた。『このすべての物に目をみはっているのでしょう。まことに、あなたがたに告げます。ここでは、石がくずされずに、積まれたまま残ることは決してありません。』これは、すなわち、紀元70年に神殿が跡形もなくなることである。主がこのように答えられた後に、その答えを聞いていた弟子たちは、、主に次のような質問をした(24:3)。『お話しください。いつ、そのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりには、どんな前兆があるのでしょう。』この質問からは、神殿崩壊の時期にこそ『あなたの来られる時』つまりキリストの再臨が実現するという理解を弟子が持っていたことが分かる。何故なら、この質問の中では、明らかに『そのようなこと』(※神殿崩壊)と『あなたの来られる時』(※再臨)という2つの事象の結びつきが認められるからである。つまり、この弟子は神殿が崩壊する時期にこそ再臨が起こるという理解を持っていたからこそ、このような質問をしたということである。このような弟子の再臨に対する理解を、主はまったく諌められなかったし、問題にもされなかった。それどころか、弟子のこの理解に沿う形で、4節目から『人に惑わされないように気をつけなさい。…』と返答をしておられる。もし弟子の再臨理解が間違っていたとすれば、主は弟子の質問に返答される前に、まずその理解を正しておられたに違いない。主は、弟子たちの理解に誤りがあった場合、その誤りを率直に正しておられたということを、私たちは既に福音書から知っている。要するに、キリスト御自身も、弟子と同じように、神殿崩壊の時期に再臨もまた起きると考えていたということになる。それでは、神殿の完全な滅亡をそのクライマックスとするユダヤ戦争が起きた時期はいつか。それは先にも書いたように紀元66~70年である。繰り返すが、弟子はこの時期にこそ『あなたの来られる時』(24章3節)が訪れると考えており、またそのように述べた。よって、キリストの再臨された年は、間違いなく紀元66~70年の間だったことになる。確かに主も、これから一世代の間に起きることを預言したマタイ24章の中で、ご自身が再臨されることを明瞭に述べているから(24:30)、この期間に再臨が起きたことは確かであるとせねばならない。しかしながら、今論じられた箇所であるマタイ24章だけしか考察しないと、再臨が紀元66~70年の間の「いつ」に起きたのかということまでは分からない。この箇所およびこの箇所と並行する箇所(ルカ21章、マルコ13章)から、再臨の起きた年をピンポイントで特定するのは非常に難しい。

(※①)

ビザンチン型写本による原文は以下の通り。

αμήν λέγω υμίν (οτι)※ ου μη παρελκή η γενεά αυτή ιώβ αν πάντα ταύτα γένηται

※()内の文はアレクサンドリア型にだけある言葉

[本文に戻る]

(※②)

Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.

[本文に戻る]

(※③)

『しかし、イエスは答えて言われた。「悪い、姦淫の時代はしるしを求めています。だが預言者ヨナのしるしのほかには、しるしは与えられません。』(マタイ12章39節)

『そこで、出かけて行って、自分よりも悪いほかの霊を7つ連れて来て、みなはいり込んでそこに住みつくのです。そうなると、その人の後の状態は、初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまた、そういうことになるのです。』(マタイ12章45節)

『悪い、姦淫の時代はしるしを求めています。しかし、ヨナのしるしのほかには、しるしは与えられません。』(マタイ16章4節)

『イエスは答えて言われた。「ああ、不信仰な、曲がった今の世だ。いつまであなたがたといっしょにいなければならないのでしょう。いつまであなたがたにがまんしていなければならないのでしょう。…』(マタイ17章17節)

『まことに、あなたがたに告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。』(マタイ24章34節)

『イエスは、心の中で深く嘆息して、こう言われた。「なぜ、今の時代はしるしを求めるのか。まことに、あなたがたに告げます。今の時代には、しるしは絶対に与えられません。」』(マルコ8章12節)

『このような姦淫と罪の時代にあって、わたしとわたしのことばを恥じるような者なら、人の子も、父の栄光を帯びて聖なる御使いたちとともに来るときには、そのような人のことを恥じます。』(マルコ8章38節)

『イエスは答えて言われた。「ああ、不信仰な世だ。いつまであなたがたといっしょにいなければならないのでしょう。いつまであなたがたにがまんしていなければならないのでしょう。…』(マルコ9章19節)

『まことに、あなたがたに告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。』(マルコ13章30節)

『イエスは答えて言われた。「ああ、不信仰な、曲がった今の世だ。いつまであなたがたといっしょにいて、あなたがたにがまんしていなければならないのでしょう。…』(ルカ9章41節)

『さて、群衆の数がふえて来ると、イエスは話し始められた。「この時代は悪い時代です。しるしを求めているが、ヨナのしるしのほかには、しるしは与えられません。』(ルカ11章29節)

『というのは、ヨナがニネベの人々のために、しるしとなったように、人の子がこの時代のために、しるしとなるからです。』(ルカ11章30節)

『まことに、あなたがたに告げます。すべてのことが起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。』(ルカ21章32節)

『ダビデは、その生きていた時代において神のみこころに仕えて後、死んで先祖の仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。』(使徒行伝13章36節)

『だから、わたしはその時代を憤って言った。彼らは常に心が迷い、わたしの道を悟らなかった。』(ヘブル3章10節)

[本文に戻る]

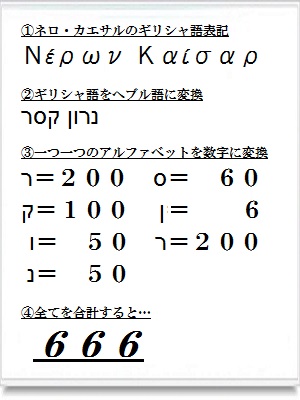

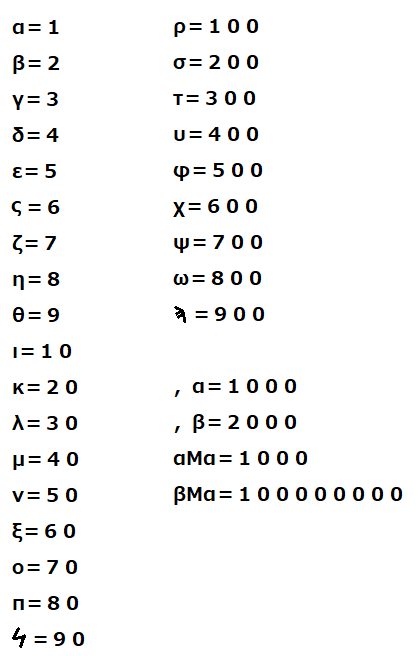

それでは、もっと正しく再臨の起きた年を特定することは可能なのであろうか。それは可能である。そのためには、我々は、Ⅱテサロニケ書の2章に出てくるあの『不法の人、すなわち滅びの子』(2章3節)に注目する必要がある。何故かといえば、この邪悪な人物は、パウロによれば主の再臨により殺されることになっているからである。パウロは、この不法の人が再臨によって死ぬだろうと述べているが、それは次のように書いてある通りである。『その時になると、不法の人が現われますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。』(Ⅱテサロニケ2章8節)(※①)確かにパウロが言うように不法の人は再臨により死ぬのであるから、再臨の時期をより正しく知りたいのであれば、この不法の人が誰なのかということを考えればよいことになる。すなわち、この不法の人が誰であるかを知り、その人物が死んだ年を知れるのであれば、その死んだ年から再臨の起きた年をかなり詳しく知ることができる。では一体この『不法の人』とは誰か。答えから先に言えば、この人物はかの有名な「ネロ」である。まずはこの『不法の人』が「ネロ」であるということから論証していきたい。論証抜きに断定するのは、このような作品や私のような教師にとっては、相応しくない態度だからである。まず我々が知っておくべきなのは、Ⅱテサロニケ書にでてくる『不法の人』とは、すなわち黙示録13章にでてくる「海から上ってきた一匹の獣」であるということである。一体どうしてこう言えるかといえば、それは、この2人(実際は同一人物であるが)に関して言われている記述の内容が、実によく似ているからである。まず第一に、Ⅱテサロニケ書のほうで、この邪悪な人物は非常に傲慢であり、神に敵対的な態度を取る者であると説明されている。すなわち次のように書いてある。『彼は、すべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。』(Ⅱテサロニケ2章4節)このような性質があるということが、黙示録13章の獣に対しても言われている。この獣に関する黙示録の記述はこうである。『この獣は、傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ…た。そこで、彼はその口を開いて、神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち、神の御名と、その幕屋、すなわち、天に住む者たちをののしった。』(黙示録13章5~6節)どちらの聖句でも、神に反抗的な高ぶった人物だと言われているのが分かる。次は第二の説明であるが、それは『不法の人』と「獣」が、どちらもサタンの働きかけを受けているということである。パウロは『不法の人の到来は、サタンの働きによるのであって、…』(Ⅱテサロニケ2章9節)と言っている。同様に黙示録13章の「獣」も、竜すなわちサタン(※②)の働きかけがあったと言われている。黙示録のほうでは次のように書いてある。『竜はこの獣に、自分の力と位と大きな権威とを与えた。…そこで、全地は驚いて、その獣に従い、そして、竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また、彼らは獣をも拝んで、…』(黙示録13章3~4節)つまり、『不法の人』も「獣」も、どちらのほうもサタンの働きかけがなければ現われなかったということである。第三の説明、それは、どちらの人物も、キリストの再臨によって殺されると言われていることである。『不法の人』のほうについてはⅡテサロニケ2:8の箇所から既に確認した通りである。同じように、黙示録の「獣」も、再臨のキリストによって滅ぼされると言われている(※③)。次は第四の説明である。我々は、『不法の人』と「獣」が同一の人物であることを知れるために、『不法の人』がキリストの言われた『荒らす憎むべき者』(マタイ24章15節)でもあると知らなければいけない。この2つの存在は同一の人間である。というのは、どちらも、聖なる場所を愚かにも占拠すると言われているからである。すなわち、『不法の人』については『神の宮の中に座を設け』(Ⅱテサロニケ2章3節)と言われており、『荒らす憎むべき者』についても同じように『(荒らす憎むべき者が)聖なる所に立つのを見たならば』(マタイ24章15節)と言われている。これは、どちらも同じことを言ったものだと考えられる。よって、これでまず『不法の人』(Ⅱテサロニケ2章)=『荒らす憎むべき者』(マタイ24章)だということが分かったのではないかと思う。もしかしたらこの理解を疑う人がいるかもしれないから、念のためルターもⅡテサロニケ2章とマタイ24章で言われている邪悪な者は同一の人物だったと理解していたということを、補足として書いておきたい(『ルター著作集 第一集8』キリストの聖餐について p330:聖文舎)。このルターの理解は正しい理解であった。さて、キリストはマタイ24章においてダニエル書で預言されていた者のことを述べたのだが、この者には、ダニエル書によれば現われてから1290日の期間が用意されているという。ダニエル書にはこう書いてある。『常供のささげ物が除かれ、荒らす忌むべき者が据えられる時から1290日がある。』(ダニエル12章11節)「1290日」とは、すなわち約42ヶ月間である。この42ヶ月間が、黙示録13章の「獣」にも用意されていると、ヨハネは述べている(※黙示録13:5)。ヨハネがダニエル書の『荒らす憎むべき者』を黙示録13章の「獣」として書いたのは疑い得ない。だからこそ、どちらのほうでも同じ期間(1290日=42ヶ月)が書かれているのである。つまり、キリストとダニエルの述べた『荒らす憎むべき者』とは、黙示録13章の「獣」と同一の人物なのである。つい先ほど、『不法の人』とは「獣」であると説明された。要するに、聖書が教えているのは、『不法の人』=『獣』=『荒らす憎むべき者』だということである。さて、今までに述べた4つの説明から、Ⅱテサロニケの『不法の人』が、黙示録13章の「獣」であることがお分かりいただけたのではないかと思う。どちらからも傲慢な印象が感じられるのは、同一人物のことを言っているからに他ならない。次に我々は、この邪悪な者が本当にネロなのかどうか、ということを考察せねばならない。これは、さほど難しい問題ではない。何故なら、黙示録13:18の箇所を読み解くならば、この邪悪な者がネロだということが、すぐにも分かるからである。この箇所でヨハネは獣についてこう述べている。『ここに知恵がある。思慮ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間をさしているからである。その数字は666である。』ヨハネはここで、獣には「666」の数字があると書いているが、正にネロこそがそれなのである。一体どういうことであろうか。まずネロ・カエサルというギリシャ語「Νερων Καισαρ」を、ヘブル語に置き換える。そうしてから次に、―ヘブル語のアルファベットにはそれぞれ数字が割り当てられているのだが―(※④)、このヘブル語に置き換えられたネロの名におけるアルファベットを、一つ一つその割り当てられた数字に変換する。その変換された数字は50、200、6、50、100、60、200であるが、これらの数字を合計するとヨハネの述べた「666」となる(※⑤)。ヨハネが、『思慮ある者』に獣の数字を数えよと命じたのは、もっともなことであったと言える。これは確かに『ここに知恵がある。』と言うべきことであって、思慮がない者には絶対に分からないだろうからである。しかし、思慮があれば、このようにネロの名を数えて「666」を把握できるのである。これで、黙示録13章の「獣」がネロだと分かったのではないかと思う。であれば、Ⅱテサロニケ2章にでてくる『不法の人』(=黙示録13章の獣)もこのネロだったということになる。この『不法の人』と「獣」また『荒らす憎むべき者』がネロだったというのは、このような詳しい考察を抜きに考えても、「なるほど」と思える解釈ではないかと私には感じられる。何せこの皇帝の暴虐と凶暴性は、2千年経った今ですら、語られたり注目されたりするほどのものだったのであるから。話を元に戻したい。私はこの箇所の冒頭の部分で、『不法の人』が死ぬ時期を知れば、再臨の時期をかなり正確に特定できると述べた。何故なら、繰り返しになるが、この者は再臨によってこそ殺されるとパウロが述べているからである。今この者が「ネロ」だと我々は知ったが、ネロが死んだのは紀元68年6月9日であった。スエトニウスはこう記している。「ネロは32歳の年(※68年)に、かつてオクタウィアを殺害したその日(※6月9日)に亡くなった。」(『ローマ皇帝伝(下)』第6巻 ネロ p197:岩波文庫)つまり、パウロによる聖句に基づいて考えれば、この日にネロは再臨のキリストにより殺されたことになる。よって、紀元68年6月9日になるまでには、キリストが再臨されていたというのは間違いない。すなわち、この日になった時には、再臨が確実に起きていた。パウロは『不法の人』であるネロが再臨の輝きにより殺され滅ぼされると述べたのだから(Ⅱテサロニケ2:8)、ネロの死んだこの日以降になっても再臨が起きていないというのは、絶対に考えられないことである。(※⑥)

(※①)

パウロは、この御言葉を明らかにイザヤ11:4の『くちびるの息で悪者を殺す。』という預言に基づいて述べている。

[本文に戻る]

(※②)

次の聖句を見れば分かるように、黙示録において「竜」とはサタンを意味している。『こうして、この巨大な竜、すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ばれて、全世界を惑わす、あの古い蛇は投げ落とされた。』(黙示録12章9節)

[本文に戻る]

(※③)

『また私は、獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると、獣は捕えられた。…そして、…硫黄の燃えている火の池に、生きたままで投げ込まれた。』(黙示録19章19~20節)

[本文に戻る]

(※④)

א 1

ב 2

ג 3

ד 4

ה 5

ו 6

ז 7

ח 8

ט 9

י 10

כ 20

ל 30

מ 40

נ 50

ס 60

ע 70

פ 80

צ 90

ק 100

ר 200

ש 300

ת 400

[本文に戻る]

(※⑤)

[本文に戻る]

(※⑥)

この註の箇所で、『不法の人』また「獣」また『荒らす憎むべき者』は、ネロ以外には考えられないということを書いておきたい。というのは、もしかしたら該当するのはネロ以外の人物ではないのか、と疑問に感じる方が必ずいるだろうからである。さて、まずネロ以外の候補として挙げられる者の筆頭はティトゥスであろう。彼は紀元70年にエルサレム神殿の至聖所の中に入ってローマの旗を打ち立てたのであるから、『神の宮の中に座を設け』(Ⅱテサロニケ2章3節)ると言われている不法の人であると思われる方も多いかもしれない。実際、私も以前はティトゥスこそが不法の人であると考えていた。しかし、彼は再臨が起きると言われた時期であるユダヤ戦争の時期には死んでいないし(彼が死んだのは81年である)、その名の中にも666は隠されていないと思われる。上で述べられたように、不法の人はユダヤ戦争の時期に再臨により殺されるのであって、またその名には666の数字が隠されているのだから、不法の人がティトゥスではないことは明らかである。同様の理由から、ネロにユダヤ鎮圧を命じられたウェスパシアヌスも不法の人ではありえない。また、この2人はエルサレムとその神殿を本心では破壊したいとは思っておらず―それはあまりにも素晴らしかったからである―、むしろ何度も何度もそれを救おうとしたのであって、仕方なく都と神殿の破壊を命じたに過ぎないということも考慮されるべきである。つまり、この2人は本質的に『荒らす憎むべき者』ではあり得ない。ティトゥスについて言えば、彼は次の言葉が示すように神殿を残したく願っていた。「たとえユダヤ人たちが聖所に登って戦いを仕かけてきても、予はこの男たちの代わりに生命なき物件に復讐するつもりはないし、どんなことがあってもこれほどの造営物を焼き払うつもりもない。それはローマ人の損害にもなる。聖所が残れば、帝国の飾りとなるからだ」(『ユダヤ戦記3』ⅤⅠ iv3:241 p060:ちくま学芸文庫)。それではドミティアヌスはどうか。彼は傲慢不遜にも「主にして神」(dominus et deus)と自称して(スエトニウス「ローマ皇帝伝」第8巻:13)、キリスト教徒を迫害したのだから、『自分こそ神であると宣言します。』(Ⅱテサロニケ2章3節)と言われている当の人物ではないかと思う人もいるであろう。しかし、彼もティトゥスと同様の理由から不法の人ではないとせねばならない。ガルバ、オト、ウッティリウスという3人の皇帝も違うと思われる。何故なら、このような「小物」に過ぎない皇帝のことをパウロやヨハネが述べたとは考えにくいからである。また不法の人には42ヶ月間活動する権威が与えられるが(※黙示録13:5)、この3人の在位期間はそれぞれ1年にも満たないから(ガルバ=7ヶ月6日、オト=5ヶ月1日、ウッティリウス=7ヶ月1日)、彼らは完全に候補から除外されるべきである。「臆病者で、自信のない人であった」(スエトニウス『ローマ皇帝伝(下)』第5巻 クラウディウス p120:岩波文庫)弱々しいクラウディウス帝は、問題外である。カリグラ(在位37―41)は、非常に凶悪であるという点で「不法の人」のイメージに合致しているが、時期的に早すぎるために除外されねばならない。カリグラの前の皇帝であるティベリウス(在位14―37)も同様である。また今まで教会がそう考えてきたように、不法の人がパウロの時代から数百年後また数千年後の時代に出てくる人物であると考えることもできない。宗教改革の時代には、ルターなどにより教皇こそ該当する人物だと思われていた。確かにルターは「聖パウロが、教皇を罪の人間、またはほろびの子(第二テサロニケ2・3)と名づけ、さらに、キリストが憎むべき者(マタイ24・15)、あらゆる罪とほろびの頭と名づけるのに、…」(『ルター著作集 第一集 4』大勅書に対するルターの弁明と根拠 第36 p126:聖文舎)と言っており、正に教皇こそパウロの語った邪悪な人物だと考えていた。昨今においてはヒトラーやEUの指導者がそうだと言われたこともある。このような推測はどれも問題外である。紀元1世紀に生きていたパウロは、Ⅱテサロニケ2章の箇所で『いま引きとめている者』(6節)が不法の人を『引きとめている』(7節)と述べているから、明らかに不法の人とはパウロと同時代の人物である。この引きとめている者とは当時の皇帝であったクラウディウス帝のことであって、彼が皇帝としてのネロの現れを引きとめているのであるが、もし不法の人が遥か未来の人物だとすれば、訳が分からなくなる。例えば世界政府の首長が「不法の人」だったとしよう。そうだとすると、その人物が、パウロの時代から、『いま引きとめている者』によって引きとめられていたというのであろうか。もしそうだとすると、その人物は今現在約2000歳だということになるが、こんなおかしなことを誰が真面目に考えるであろうか。またヒトラーが不法の人だったとして、ヒトラーがパウロの時代からある人物によって引きとめられていたというのであろうか。これも、あまりにも馬鹿らしい話である。パウロが当時の人間を念頭に置いているのは火を見るよりも明らかである。よって、「不法の人」が、パウロの時代に生きていた人たちが確認不可能な人物ではなかったことは明らかである。学識あるB・B・ウォーフィールドも、この邪悪な人物はパウロと同時代の人だったと述べている。このように考えると、やはり該当するのは「ネロ」以外には考えられないということが理解できるのではないかと思う。ちなみにオリゲネスは、『出エジプト記講話』(第6講話/1)で、この不法の人が「悪魔」だと言っているが、これはお話しにならない。誰がこのようなふざけた理解を受け入れられるであろうか。パウロはⅡテサロニケ2章の箇所で、明らかに不法の人がその名の通り「人」であって、しかもそれは『サタンの働きによ(り)』(9節)到来すると言っているのだから、どうしてこの存在が悪魔そのものであると言うのか私には理解できない。なお、知識と思考力があるうえ非常に鋭い人であれば、この『荒らす憎むべき者』とはあのシモンとヨアンネスのことではないかと疑問を持つかもしれない。というのも、この愚かな2人の不法者は神殿を荒らしに荒らし回ったからである。私はここでこの2人が『荒らす憎むべき者』ではないと言っておくが、これについては第4部の中で再び考察されることになるから、その時が来るまで待っていただきたい。ひとまず、ここでは『荒らす憎むべき者』がこの2人ではないとだけ知っていればそれで十分である。

[本文に戻る]

さて、ここで、たった今考察した「不法の人」と「反キリスト」における関係性をいくらか取り扱っておくことは、無益ではなかろう。やや横道に逸れる感はあるものの、しかし「不法の人」と関わりがあることであるから、聖徒たちの聖書に対する見識が更によくなるために、今ここでそのことを取り扱うことにしたい。流れを重視されたい方は、この挿入的な節を飛ばして読んでも何も問題はない。さて、今に至るまで教会は、この不法の人がすなわち「反キリスト」であると、ずっと語ってきた。今までどれだけ多くの教師たちが、語ってきたことであろうか。「不法の人こそ反キリストなのである」と。例えばスルピキウス・セウェルスは、不法の人が出てくるⅡテサロニケ2章の箇所を頭に置きつつ、反キリストの到来について次のように述べた。「多くの兄弟たちによれば、この頃東方でも、自分がヨハネであると自惚れる者が現れたと言われる。こうした偽りの預言者たちの出現を考えると、われわれは反キリストが今にも到来しようとしていると考えざるをえない。反キリストはすでにこれらの哀れな者たちに不法の秘密を働いているのである。」(『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』聖マルティヌス伝 第24章(3) p916:平凡社)ここでは明らかに「不法の人」=「反キリスト」という構図が彼の脳内にあるのが分かる。ウェストミンスター信仰告白25:6の箇所でも、やはりローマ教皇こそが「反キリスト」である「不法の人」だと書かれている(※①)。そこでは反キリストである教皇こそ「キリストと神に召されたすべてのものとにそむき」と書いてあり、これは間違いなく不法の人について言われているⅡテサロニケ2:4に基づいた文章だから(※②)、やはりこの有名な信仰告白でも「不法の人」=「反キリスト」という構図が見られることが分かる。カルヴァンも例外ではなく、Ⅱテサロニケ2章の箇所を念頭に置いて「ついに反キリストを御口の息によって討ち滅ぼし」(『キリスト教綱要 改訳版 第3篇』第3篇 第20章 第42節 p409:新教出版社)と言っている。彼の頭の中には、明らかに「反キリスト=不法の人」という認識があった。ルターも同様に教皇こそⅡテサロニケ2章で書かれている「不法の人」であって、また「反キリスト」(『後期スコラ神学批判文書集』『第1章 ラトムスの序文に対する回答』 p113 知泉学術叢書6)であると考えていた。神学書を読み慣れた人であれば、他の多くの教師たちも、不法の人こそ反キリストであると述べていることを知っているであろう。この不法の人がネロであるということは、既に説明されているから、ここで再び説明することはしない。問題なのは、今まで多くの教師たちが、この不法の人こそが正に反キリストであると語ってきたことである。それらの教師たちの頭には、「不法の人」=「反キリスト」という固定観念が、強力に根づいてしまっている。それは、あたかも反キリストであるのは不法の人だけだと言わんばかりである。要するに、今まで教師たちは、反キリストであるのはⅡテサロニケ2章に出てくる不法の人「一人」だけであると聞く者たちが感じてしまうかのように語ってきた。オリゲネスも「ケルソス駁論」の2巻50節目の箇所で、「ダニエル書からも反キリストに関する預言を引用することができる」(『キリスト教教父著作集8 オリゲネス3 ケルソス駁論Ⅰ』p137:教文館)と反キリストがあたかも特定の個人に過ぎない存在だと誤認させるような言い方をしている。しかし、確かなところ、この「反キリスト」という言葉は特定の一者を指すために存在している言葉ではない。それは、不特定多数の存在を指す普遍的な言葉である。例えば、この言葉は「インド人」とか「金持ち」などといった多くの人を纏めて指すために存在している言葉と同じである。それなのに、今まで教会は、この言葉が特定の邪悪な個人だけを指すためだけに存在しているかのような言葉として使ってきた。上で引用した文章の中で、セウェルスが「われわれは反キリストが今にも到来しようとしていると考えざるをえない。」と言っていた通りである。グレゴリウスも、「私は確信をもって言うが、普遍的祭司と自称し、あるいはそう呼ばれることを願う者は誰であれ、己れを他の人の上に立てる思い上がりの故に、その高ぶりによって反キリストの先駆となる」(皇帝マウリキウス宛 「書簡」第7巻 第30)と言っているが、これは明らかに邪悪な特定の個人だけを頭に思い浮かばせるかのような言い方である。聖書はこの「反キリスト」という言葉について、どのように言っているのか。ヨハネは、この言葉について次のように言っている。『小さい者たちよ。今は終わりの時です。あなたがたが反キリストの来ることを聞いていたとおり、今や多くの反キリストが現われています。』(Ⅰヨハネ2章18節)『偽り者とは、イエスがキリストであることを否定する者でなくてだれでしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。』(同2章22節)『なぜお願いするかと言えば、人を惑わす者、すなわち、イエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大ぜい世に出て行ったからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。』(Ⅱヨハネ7節)これらの聖句では難しいことは何も言われていない。つまり、反キリストとは、単に神の第二位格であられる御子が受肉して人となられたということを否定して退ける者たちのことだと、ヨハネは言っている。だから、もし子なる神が人として世に来られたことを否認しているのであれば、あの人も、この人も、どの人も例外なく歴とした反キリストなのである。具体的な例を見よう。ヒュームは無神論者であり、当然ながらキリストを否認していたから、彼は反キリストであった。イルミナティであったニーチェは、自分を手駒として使っていたユダヤ教徒たちの聖典である旧約聖書は首肯していたものの(『ツァラストゥスラかく語りき』を読めば一目瞭然である)、新約聖書は否定しており、当然ながらキリストを信じていなかった。だから彼も反キリストであった。実際、彼は『反キリスト』という生前には出版を避けたほどに有害な本を書いた。セックス・ピストルズのジョニー・ロットンは「アナーキー・イン・ザ・UK」という曲で、「アイ アム ア アンチキリスト」と軽快に歌っている。私は彼がキリスト教徒であるかどうか知らない。だが、このように歌うぐらいなのだから、恐らく彼も反キリストだったのであろう。エクストリームメタルの始祖的存在であるヴェノムというバンドは、「アンチキリスト」という名前の曲の中で「アンチキリスト」と大声で歌っている(※収録されているアルバムは「メタルブラック」)。このバンドのヴォーカリストであるクロノスは「単なるジョークだよ」と言っているが、このバンドの曲やイメージから察するに、彼はアンチキリストに違いないと思われる。キリスト教徒の多いイギリスにおいて、サタンの子供が「ジョークだよ」と言って聖なる者たちからの非難をかわそうとするのは当然である。もしアンチキリストでなければ、どうしてサタン的な曲を作ったり、邪悪なイメージを出すことに耐えられるのであろうか。もしヴェノムのメンバーがキリスト教徒であるとすれば、非常に驚きである。野良仕事をしている無名の農夫も、キリストを否んでいれば立派な反キリストである。このように大きい者から小さい者まで、世界は反キリストで満ちているのである。ヨハネも紀元1世紀の時点で既に『多くの反キリストが現われています。』と証言している。だから今まで教会が、「反キリスト」という言葉が不法の人だけを指す言葉であるかのように語ってきたのは、とんでもない誤りであった。確かに、Ⅱテサロニケ2章に出てくる不法の人も「反キリスト」であることには間違いない。しかし、この不法の人も、数多く存在している反キリストの一人に過ぎなかった。よって、今まで教会は誤解を抱かせるような使い方でこの「反キリスト」という言葉を使ってきたことになる。もし不法の人が反キリストであると言いたいのであれば、教師たちは次のような思慮深い言い方をすべきであった。「不法の人は間違いなく反キリストである。しかし、反キリストは他にも多く存在しているのであって、不法の人一者だけだというのではない。彼は反キリストの一人に過ぎないのだ。何故なら、反キリストとは、ヨハネも言っているように、キリストを告白せずに否認するあらゆる人間を指す言葉なのだから。」そもそも、不特定多数の存在を指す反キリストという言葉を不法の人という特定の個人に深く結び付けようとすること自体が、どうかしている。反キリストという言葉の意味を厳密に認識しないからこそ、このような誤りが犯された。古代にいた教師の誰かが、他の教師に先駆けてまずこの反キリストという言葉を不法の人に強力に結び付けて、「不法の人こそ反キリストだ。これからその反キリストが現われるのだ。今はまだ現われていないがその現われの時は迫っている。」などと誤解を招くような言い方をしたのであろう。そうして後、その言い方が他の多くの教師たちにも使われるようになり今日に至っている。もし今まで教師たちがこの反キリストという言葉を厳密に認識していたとすれば、私のように反キリストと不法の人を特定的に結びつけるようなことはしなかったはずである。実際、私は不法の人だけが反キリストであるかのように思えてしまうような言い方をしたことは今までに一度もないし、これからもそのような誤解を招く言い方はしないはずである。今や、誰も反キリストという言葉の釈義をしっかりとすることさえしていない。誰も彼も、ただ盲目的に「不法の人こそ反キリストなのだ。」などと思っているだけである。もししっかりと釈義をしていたら、今までおかしな言い方がされていたことにすぐにも気付いたはずである。このことを考えると、人間の持つ帯同性、慣れ、風習、慣用、常識といったものは実に恐ろしいと言わねばならない。多くの人が間違った行為をしていたとしても、それが間違いであることに誰も気付かなくなってしまうのである。超然とした見方をする者が鋭い指摘をして人々に気付かせない限り、そのようなおかしい状況が改善されることはない。それゆえ聖徒たちは、もう反キリストが不法の人だけを指しているかのように感じられる言い方をすべきではない。私は、聖徒たちに対して、不法の人がネロであるという理解を持つと共に、反キリストという言葉の意味を聖書からしっかりと認識するように要請したい。私が「不法の人」と「反キリスト」という言葉の関係性について語りたかったことは以上である。というわけで、一時的に話がやや横道に逸れてしまったから、再び話の内容を本線へと戻すことにしたい。

(※①)

「イエス・キリストの外に教会の首はなく、ローマの教皇もいかなる意味においても、その首ではあり得ず、彼こそキリストと神に召されたすべてのものとにそむき、教会において己れを高うする非キリストであり、不法の人、滅亡の子である。」(『新教セミナーブック4 信条集 後篇』p205:新教出版社)

[本文に戻る]

(※②)

『彼は、すべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。』

[本文に戻る]

既になされた説明から、紀元68年6月9日というネロの死んだ日には、確実に再臨が起きていたことが確定したが、ここで問題が生じる。その問題とは、こういうものである。すなわち、キリストが再臨されたのは紀元68年6月9日なのであろうか、それともこの日よりもっと前の日に再臨があり、この日はただ空中におられる既に再臨されたキリストによってネロが殺された日に過ぎないものなのか、という問題である。この日に再臨があったということであれば、何も説明する必要はない。しかし、この日よりも前にキリストが再臨されていたというのは、いくらか説明が必要であろう。これは、つまり、ネロの命日以前にキリストが再臨しており、ネロの命日になるまでずっと空中に留まっていたということである。この場合、キリストは6月9日よりも前からずっと空中におられたが、ネロの命日が訪れた時にネロを死なせられた、ということになる。この問題を解決するためには、黙示録の19:11~20:6の箇所を見ればよい。この箇所は、19:11~21までがキリストの再臨とネロの滅亡を、20:1~6までがキリスト者における第一の復活を、書き記している。この箇所の内容における順序を示せば、①再臨、②ネロの滅亡、③第一の復活、ということになる。パウロによる御言葉によれば、再臨(①)から第一の復活(③)までの期間は一日以内、つまり同日中に起きたことが分かる。パウロの言った言葉を見てみよう。まず彼はある箇所でこう言っている。『主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。』(Ⅰテサロニケ4章16~17節)ここでパウロは、『神のラッパの響きのうちに』キリストが再臨されると、『キリストにある死者が、まず初めによみがえり』と述べている。つまり、黙示録19:11~21に書いてある再臨が起こると、それから後に黙示録20:1~6に書いてある「第一の復活」が起こるということである。パウロは別の箇所で、ラッパと共に起こる再臨(つまり①)と復活の出来事(つまり③)とは、ほぼ同時に起こると書いている。それはⅠコリント15:51~52の箇所である。パウロはここで当時の聖徒たちに次のように述べている。『聞きなさい。私はあなたがたに奥義を告げましょう。私たちはみなが眠ってしまうのではなく、みな変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。』確かにパウロは、ここで再臨のラッパが鳴ると『たちまち、一瞬のうちに』復活が起きると断言している。つい先ほど、まず再臨が起き(①)、次にネロが殺され(②)、そうしてから復活が起きる(③)ということを示した。そしてたった今、再臨が起きたら(①)即座に第一の復活が起きる(③)ということを、パウロの聖句から確認した。この2つの出来事(①と③)がほとんど同時に起きるのであれば、普通に考えれば誰でも分かるように、この2つの出来事にはさまれた出来事であるネロの死も(つまり②)、この2つの出来事とほとんど同時に起きるということになる。我々が黙示録19:11~20:6の箇所を実際に起きる順序通りに書かれたものだと理解するのであれば、私が今述べたように考えねばならない。①と③がほぼ同時に起きたのに、その中間に位置する②も同時に起きていないと考えることはできない。つまり、再臨もネロの死も第一の復活も、同日中に起きることが分かる。それゆえ、ネロの死んだその日に再臨があったことになるのだから、再臨の起きた日は紀元68年6月9日だったことになる。この日よりも前の日にキリストが再臨して空中にずっと留まっていたという考えは、以上の説明から斥けられねばならない。

さて、ある千年王国論者たちは、再臨の起きた年が「紀元70年」だと主張しているが、今までの説明から分かるように、この主張はかなり良い線にまでは行っているもののいくらか正確さに欠けていると言わねばならない。我々は、再臨の起きた年を、これまで述べられたように「紀元68年」だとせねばならない。彼らは、再臨の正確な時期を厳密に考察するという恵みを神から受けていないと思われる。もし恵みを受けていれば、神から与えられたその恵みにより、緻密な考察をするよう導かれていたことであろう。私の場合、神の恵みにより、「再臨の起きた日をどうか教えてください。この日なのでしょうか。どうか正しく知ることができますように。」と祈った。そうしたら、私の思考がこの事柄のために動かされ、今述べたように再臨の起きた年と日とを知るに至らされたのである。神は、聖書のことを知りたい悟りたいという私の真摯な願いを、大きな恵みにより叶えてくださった。この神に私は感謝を捧げる。読者の中で、本当に再臨の起きた年を知りたいと思う者、またそのことを信じ受け入れたいと願う者は、私のように具体的に、しかも心から祈るべきであろう。そうすれば恵みの主が豊かに私たちに働きかけてくださるであろう。

しかし、ネロが再臨のキリストにより死に至らされたといっても、一体どのようにして殺されたのであろうか。確かにパウロはネロが再臨のキリストにより殺されると断言しているが、書き残された記録を見ると、ネロは剣で自殺することにより死んでいる。すなわち、元老院から「国家の敵」と呼ばれて逃げている際に、持っていた剣で自殺を試みたが死にきれなかったので、解放奴隷に剣で止めを刺すようにさせた。このような歴史の記録を見ると、はたして本当にネロが再臨のキリストにより滅ぼされたのかどうか、疑問に思われる方もいるに違いないと私は思う。しかし、ネロが再臨されたキリストにより死に至らされたということは疑えない。実に、ネロのこの死に方こそが、再臨のキリストによる殺し方だったのである。一体どういうことなのか説明したい。聖書の多くの箇所で言われているように、キリストは御言葉という剣(※①)を使われる方であり(※②)、この御言葉を振り回すことで戦ったり悪しき人間を死に至らせたりする方である(※③)。紀元68年6月9日に実際に再臨されたキリストは、この日に、逃げ回っていたネロに対してご自身の口から出ている御言葉の剣を強烈に突き刺された。その御言葉の剣とは次のようなものである。『人の血を流す者は、人によって、血を流される。』(創世記9章6節)『かりそめにも人を打ち殺す者は、必ず殺される。』(レビ記24章17節)『剣を取る者はみな剣で滅びます。』(マタイ26章52節)『剣で殺す者は、自分も剣で殺されなければならない。』(黙示録13章10節)この日に今挙げた御言葉をキリストがネロに真っ直ぐ突き刺したのである。つまり、このような御言葉がネロに裁きとして適用された。私は読者の方が霊の人であることを望んでいるが、御言葉を突き刺すとは、霊的に考えれば、すなわち御言葉が裁きとして適用されるということに他ならない。このために、今までに多くの人を剣で殺してきたネロは、裁きとして、御言葉で言われているように自分も剣で死ぬことになったわけである。確かに『人の血を流す者は、人によって、血を流される。』と書いてあるように、多くの人の血を流したネロは解放奴隷により血を流された。確かに『かりそめにも人を打ち殺す者は、必ず殺される。』と書いてあるように、かりそめにも人を殺したネロは裁きとして死に至らされた。確かに『剣を取る者はみな剣で滅びます。』と書いてあるように、剣を取って人殺しをしたネロは自分と解放奴隷の持つ剣で滅ぼされた。確かに『剣で殺す者は、自分も剣で殺されなければならない。』と書いてあるように、剣で何度も人を殺したネロは自分も剣で殺されることになった(※④)。それゆえ、このように考えるならば、本当にキリストは再臨された際に御言葉の剣によりネロを滅ぼされたことが分かる。もう一度言うが、御言葉の剣を刺して殺すということは、つまり御言葉を裁きとして適用させて死なせるということである。ネロは、そのようにしてキリストに殺された。まさか、実際にキリストが「御言葉」という文字の書いてある剣を口にくわえており、その口にくわえた剣を誰かに突き刺して殺される、というように想像する人はいないであろう。このように考えるのは、実に滑稽であり、肉的な理解をすることであり、キリストを愚弄することである。我々は聖書を霊的に解釈すべきであるから、自分が霊の人だと思う方は、私が今述べたような考え方をしなければいけない。私の推測では、恐らくローマ大火の罪をキリスト者になすりつけた際に、ネロは捕えられたキリスト者から、上に挙げた御言葉のどれかを明瞭に聞かされたのではないかと思う。「ネロよ。あなたは今まで多くの人を剣で殺したが、あなたもいずれきっとそのようにされるであろう。『人の血を流す者は、人によって、血を流される。』と神が言っておられる。」などと。これは十分に考えられる話である。そして、このようなことを聞かされたネロの脳裏に、御言葉が忘れ難いほど強く刻まれた。そうして後、ネロが死ぬ直前に脳内にこの御言葉が鳴り響き、それからネロが剣で死ぬことになった。その御言葉が鳴り響いたのは、再臨されたキリストが御言葉の剣をネロに対して振り回したからであった。とはいっても、実際にネロの脳にこの御言葉が鳴り響いていたのかどうかは分からない。これはあくまでも推測である。しかし、ネロの脳で御言葉が鳴り響いたとしてもそうではなかったとしても、再臨のキリストが御言葉の剣で突き刺す、つまり御言葉を裁きとして適用(執行と言ってもよいであろう)させることにより、ネロを滅ぼされたのは間違いない。このようにしてネロは再臨されたキリストの御言葉により殺されたのである。これは、ダニエル書に記されているネロ(※ダニエル書においては『荒らす忌むべき者』)の死に関する記述とも何ら矛盾していない(※⑤)。

(※①)

パウロが書いているように、聖書において御言葉とは霊的な剣である。『また御霊の与える剣である、神のことばを受け取りなさい。』(エペソ6章17節)

[本文に戻る]

(※②)

ヨハネはキリストの口から御言葉という剣が出ていると書いている。『それらの燭台の真中には、…人の子のような方が見えた。…また、…口からは鋭い両刃の剣が出ており、…』(黙示録1章13、16節)また黙示録の中では、キリストが『鋭い、両刃の剣を持つ方』(2章12節)とも言われている。

[本文に戻る]

(※③)

黙示録2:16におけるキリストの御言葉。『だから、悔い改めなさい。もしそうしないなら、わたしは、すぐにあなたのところに行き、わたしの剣をもって彼らと戦おう。』黙示録19:15。『この方の口からは諸国の民を打つために、鋭い剣が出ていた。』黙示録19:21。『残りの者たちも、馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が、彼らの肉を飽きるほどに食べた。』イザヤ66:16。『実に、主は…その剣ですべての肉なる者をさばく。主に刺し殺される者は多い。』

[本文に戻る]

(※④)

この黙示録の御言葉は、恐らくネロの死に方を預言したものではないかと思われる。というのは、ネロについての説明が一通りされた最後の部分で、このように書かれているからである。実際、これはネロのことだと理解することが十分に可能であるし、ネロは本当にこの御言葉の通りになったのである。

[本文に戻る]

(※⑤)

このダニエル書によると、ネロには『さばきが行なわれ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ、滅ぼされる。』(ダニエル7章26節)が、確かにネロにはキリストが裁きを行なわれ、その皇帝としての主権はガルバへと移され、ネロはその時に永遠に地から消え果て、滅ぼされることになったのである。またネロは『人手によらずに、彼は砕かれる。』(ダニエル8章25節)が、確かにネロは解放奴隷という他者の力を借りて死にはしたものの、その死は自殺の域を越え出るものではないから、人手によらずに砕かれたといえよう。またネロについては、『ついに彼の終わりが来て、彼を助ける者はひとりもない。』(ダニエル11章45節)とも書かれている。確かにネロが死ぬ時、彼を助ける者はまったくいなかった。このように見ると、再臨により自殺という裁きを受けたネロの死に様は、ダニエル書のネロに関する記述とよく調和することが分かるであろう。

[本文に戻る]

ここまで再臨の起きた正確な年を聖書から導き出し論証したが、再臨が紀元68年6月9日、すなわち紀元1世紀に起きたということは、偽典によっても証明できる。確かなところ、本来であれば、再臨という神聖な教義を正典ではなく偽典によって証明するというのは明らかに違法である。何故なら、教会で教えられる事柄は、正典によってこそ証明されるべきものだからである。もし正典に加えて偽典を信仰の拠り所とする教会があったとすれば、それは真の教会とは言い難い。真の教会であれば、ルターのように「聖書のみ」という姿勢を持っているからである。私も、当然ながら偽典を信仰の規範とするつもりは毛頭ない。そういうことは正しくない姿勢である。しかし、私が今しようとしているのは、既に正典から証明された事柄を、それが既に証明済みであるという確固な前提に基づいて、今度は偽典によって論じるということである。つまり、既に正典から証明済みである事柄を、偽典によって言わば追認するということである。こうするのであれば、偽典からも論じたとしても問題はないはずである。何故なら、私は偽典を規範としているのでもないし、まず第一に偽典から証明しようとしているのでもないからである。繰り返し言うが、私はそのようなことをするつもりはまったくない。私が今しようとしているのは、聖書から論じられた証明済みであることを、同じことを述べている偽典によって補強し、更に論証の力を増し加えようとしているに過ぎない。さて、再臨が紀元1世紀に起きたと示唆している偽典は、2つある。それは「アダムとエバの生涯」と「エチオピア語エノク書」である。一つずつ見ていくことにしたい。まずは「アダムとエバの生涯」という偽典である。この作品の中で、アダムは病気で死にかかっている。そして、その時、天使ミカエルが現われて、エデンにある命の木からアダムのために油を取りに行こうとしていたセツに対してこう言っている。「わたしはそなたに言う。5500年が満たされた終わりの日々でなければ、どんなことをしてもその(樹)から受け取ることはできないのである。その時になれば、きわめて愛すべき神の子キリストが、アダムの身体を復活させ、また彼とともに死者たちの身体を復活させるために、地上にやって来るであろう。」(『聖書外典偽典 別巻 補遺Ⅰ』アダムとエバの生涯42 p228 教文館)世界創世の年についての見解は人によってもかなり違うが(※①)、前5500年だとすることもできる。実際、世界創世の年をヨセフスは前5555年、ヘイルスは前5402年だったとしている。仮に世界が造られた年を前5500年だとすれば、再臨が起こるのは、この偽典によれば、世界が造られた年から5500年後の紀元1世紀だということになる。これは、聖書の教えと合致している。であれば、聖書の教えている再臨の起きた年は、この偽典によっても証明されることになる。次は「エチオピア語エノク書」である。この偽典は、ユダの引用したエノクの預言(ユダ14)が収められている文書である。この文書には、大洪水の時に罪を犯した悪しき御使いたちが審判の日まで暗やみの牢獄に繋がれる期間が、「70世代」だと言われている(※②)。1世代とは約30年であるから、70世代とは約2100年である。ノアの大洪水が起きたのは、いつか。それは、人や算出方法によってもいくらかの違いはあるが、だいたい前2100年頃である。終わりの審判が行なわれる日とは、キリストの再臨が起こる日に他ならない。つまり、この文書は、大洪水が起きてから2100年後に終わりの審判を伴う再臨が起こると言っている。その時、大洪水の元凶となったあの御使いたちが、裁かれることになった。これも「アダムとエバの生涯」と同じで聖書が教えている再臨の起きた年と異なることを言っているのではない。よって、聖書が教えている再臨の起きた年は、このエノク書からも論証できることになる。このエノク書からはあのユダさえも正典に引用しているほどなのだから、たとえ偽典であるとは言っても、その論証力はかなりのものではないかと私は思う。このように、この2つの偽典も、聖書が教えている通りのこと、すなわち再臨は紀元1世紀に起こるのだということを言っている。確かに、これは言うまでもないことだが、偽典自体として考えれば、そこには何の証明力も存在していない。それは正典ではなく信仰の規範たり得ないからである。しかし、正典の確かな教えを事後的に追認するという形であれば、偽典もそれなりの証明力を持つことになる。それは、聖書の教えていることをアウグスティヌスやその他の教父たち、また初代教会の長老たちの言った言葉によって事後的に追認するのと同じである。そのようなことであれば、今までに多くの人たちがしてきた。誤解を避けるために再び言うが、私は、聖書を隅に追いやり、まず偽典を基準として再臨の事柄について証明するということであれば、絶対にしていなかった。私は今、聖書で証明済みのことを更に証明するために、偽典を持ち出したに過ぎない。というわけで、再臨が紀元1世紀に起きたという聖書の教えは、このように正典に加えて偽典からも証明できるものなのだということを、読者の方は知っておいていただきたい。

(※①)

今までに持たれてきた見解を知りたい人は、この作品の【資料】を参照されたい。

[本文に戻る]

(※②)

この文書では、神がミカエルに対し、シェミハザをはじめとした堕落した天使たち―彼らは人間の女たちと交わり堕落の原因となった巨人たちを産んだとされている:創世記6章1~4節―が暗やみの獄に繋がれている期間が70世代だということを言っている。次のように書かれている通りである。「神はミカエルに言われた。「シェミハザとその同輩で女たちとぐるになり、ありとあらゆるけがらわしいことをして自堕落な生活をした者たちにふれよ。彼らの子孫が斬りむすんで果て、愛児の滅亡を見たら、彼らを70世代、彼らの審判と終末の日、永遠の審判が終了するまで、大地の丘の下につないでおけ。その日彼らは拷問の火の下をくぐらされ、永久に獄舎に閉じこめられるであろう。…」(『聖書外典偽典4 旧約偽典Ⅱ』エチオピア語エノク書 第10章11~13節 p180:教文館)

[本文に戻る]

さて、以上の論述から、やはり再臨は初代教会の聖徒たちが生きている間に起こると確言したパウロの御言葉は、真実であったことがよく分かる。その御言葉とはⅠテサロニケ4:15のことである。この箇所は本作品のキーとなる、あまりにも重要な箇所だから、ぜひ聖徒たちは本作品を読むにあたり、この箇所を記憶しておいてもらいたいものである。パウロがⅠテサロニケ4:15の箇所で、自分たちが『生き残っている』間に、『主が再び来られる』と確言したことを、再び考察してみるとどうであろうか。パウロがこの第一の手紙を書いたのは、クラウディウス帝(41年1月24日―54年10月13日)の治世下においてであった。この手紙を受けた当時におけるテサロニケ教会にいるある聖徒の年齢が、40歳だったとしよう。上で見たように再臨が起きたのは紀元68年6月9日であった。そうるすと、パウロから手紙が送られた当時において40歳だった聖徒は、再臨が起きる時には、だいたい55~70歳の間だったことになる。55~70歳ぐらいであれば、平均寿命が短かった紀元1世紀であったとしても、十分に再臨が起こるまで生き延びることが可能である。手紙が送られた時に40歳だった人でさえ再臨の時まで生きていることが出来るのだから、40歳以下の人であれば、尚更のこと再臨の時まで生きていることが出来たはずである。例えば手紙が送られた時に20歳だった人であれば、まず間違いなく再臨の起きる紀元68年まで生きていたであろう。このように、再臨の起きた時が紀元68年6月9日だと分かると、本当にパウロの御言葉は真実なことを言っていたのであったということも同時に分かるようになる。聖徒たちは、私が述べたようにパウロの御言葉を解釈すべきである。何故なら、これこそが正しい解釈だからである。今の聖徒たちは、再臨はパウロの仲間たちが『生き残っている』間に起きたとは考えておらず、2000年経過しても未だに起きていないなどと平気で言っている。私は忠告するが、これでは永遠にパウロの御言葉を正しく理解できない。何故なら、パウロの時代に再臨が起きたと信じてこそ、この御言葉を正しく捉えることが可能になるからだ。今の聖徒たちは、パウロの言っている通りに御言葉を理解していないので、その当然の罰として、パウロが言っていることを正しく捉えることが出来ていないでいるが、それは自業自得であるから仕方がないと言えば仕方がないかもしれない。今の聖徒たちは、私が色々と再臨のことについて言っても耳を傾けようとはしないのだから。ちなみに、パウロが言った『主が再び来られる時まで生き残っている私たちが』という言葉は、パウロ自身には実現されなかった。すなわち、パウロは再臨が起こるまで『生き残っている』ことが出来なかった。何故なら、パウロはどうやらネロの大迫害(64~68)の際に殉教したようだからである。しかし、そうだったとしても何も問題はない。何故なら、パウロが「我々は主の再臨の時まで生きているであろう、テサロニケ人たちよ。」と言ったのは、あくまでも全体的なことであって、パウロ自身について特定的に言われたことではないからである。もしこれがパウロ自身について言われたことだとすれば大いに問題だったが、これはテサロニケ教会の聖徒たち全体について言われたことだから、パウロ自身は自分の言ったことから除外されてしまったとしても別に支障はなかった。

第4章 本当にすぐに起きた再臨

再臨が68年に起きたのだから、一体どうして聖書記者たちが速やかに再臨が起きると繰り返し述べたのか、もう読者にはお分かりであろう。すなわち、当時の聖徒たちにとって本当にすぐに再臨が起こるからこそ、速やかにキリストが来られると何度も言われたのである。ここでは、その例を3つ挙げたいと思う。一つ目。パウロはピリピ人たちに対して次のように言った。『あなたがたの寛容な心を、すべての人に知らせなさい。主は近いのです。』(ピリピ4章5節)これは、主の再臨が近いのだから、キリスト者の寛容さを示すことで多くの人が救いに引き寄せられるようにと、また再臨の際には平安をもってキリストの御前に立てるような精神を持っているべきだということであろう。パウロがこの手紙を書いた時期を、厳密な検証などせず、伝承で言われている通りに61~62年だったとしよう。そうすると、6~7年後に再臨があったことになるから、本当に主の再臨が近かったということが分かる。(※私はここでパウロの言っていることが、詩篇145:18、119:151、34:18などの箇所で言われているように神の親近性についてだと捉える解釈があるのを知っているが、ここではそうではなく再臨の切迫性についてだと捉えていることに留意してほしい。これを神の親近性についてだと捉える人が教会の中には多いが、これをたとえ再臨の切迫性についてだと捉えても意味上の問題は何も生じない。)二つ目。ヤコブ書には次のように書かれている。『あなたがたも耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。』(5章8節)この巻を記したヤコブがどのヤコブかという検証はここでは隅に置いておき、これが仮に50年代に書かれたとする。そうすると、紀元68年にキリストが来られたのだから、20年以内に再臨があったことになり、本当に当時の聖徒たちにとって再臨が近かったことが分かる。三つ目。黙示録の中でキリストご自身が次のように、『アジヤにある7つの教会』(1章4節)にいる聖徒たちに言っておられる。『見よ。わたしはすぐに来る。』(22章7節)ヨハネが黙示録を書いたのは、カリグラ帝(37―41)の時であったから(※①)、再臨が起きるのはヨハネが黙示録を書いてから約30年後である。これも先の2つの例と同様で、本当にキリストはすぐに来られたということが分かるであろう。もし再臨が近くなかったのであれば、再臨が近いなどとは言われていなかったに違いない。しかし、ここで6~7年は問題ないとしても、20年や30年という期間は果たして「すぐに」と言えるのかという疑問を持つ方がおられるであろう。人によっても感覚が違うから、もしかしたら6~7年でも「すぐに」と言われることに疑問を抱く人も、もしかしたらいるかもしれない。私の見解としては、キリストの再臨までの期間が30年であれば「すぐに」と言われたとしても、まったく許容範囲内であると思われる。それが大きな出来事であればあるほど、日常では長いと思われる年数でも、短いとされる傾向がある。例えば、新しい服を買う場合、40年後まで待たなければいけないと言われたら、誰でも長いと感じるであろう。何故なら、服を買うという行為は、それほど大きな出来事ではないからである。しかし、これから世界が40年後にビッグクランチに転じると聞かされたら、どうであろうか。40年もしたら宇宙が収縮に転じ、全ての天体が宇宙の中心に向かって集められることになるのだから、誰でも「そんなに早く起こるのか」と思うはずである。これはビッグクランチという事象があまりにも大きな出来事だからである。我々が今考究している再臨はといえば、こんなにも偉大で注目すべき大きな出来事は他にないとさえ言えるほどの出来事である。この再臨の時には聖書が述べるように世界が改まるのだから(※②)、これはビッグクランチと同じぐらいか、もしくはそれ以上に重大な出来事であると言えよう。であれば、そのような重要極まりない出来事が30年後に起こるのだから、それは「すぐに」と言うべき期間である。30年では長過ぎると思われる方は、恐らく再臨という出来事の偉大性がよく分かっていないのではないか。つまり、再臨という出来事が服を買うぐらいの小さな出来事であると認識しているからこそ、30年という期間が長過ぎると思うのであろう。これが100年後とか1000年後とかであれば話はまだ分かるが、30年ぐらいであれば「すぐに」と言われるべき期間だとすべきである。何よりも、神の御霊が当時において再臨が起きるまでは近いのだ、と言っておられることを我々は忘れてはいけない。もしキリストの再臨が近いと言われているにもかかわらず「近くない」または「長過ぎる」と言うのであれば、その人は御霊に言い逆らうことになってしまう。

(※①)

このことについては後の箇所(第3部2章)で語られる。

[本文に戻る]

(※②)

既に我々が知っているように再臨の時にはキリストが栄光の座に着かれるが、その時こそ正に世が改まる時であるとキリストは述べておられる。それは、『世が改まって人の子が栄光の座に着く時、…』(マタイ19章28節)と書いてある通りである。次の御言葉からも、キリストが天から再臨される時こそ正に世界更新の時であるということが分かる。『このイエスは、神が昔から、聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで、天にとどまっていなければなりません。』(使徒行伝3章21節)この万物の改まりについて今は述べることをしないが、もし主の御心であれば、後ほど語られることになるであろう。

[本文に戻る]

このようにキリストの再臨は本当にすぐに起きたわけだが、今に至るまでキリスト教では、再臨がすぐには起きていないと思うどころか、いまだに起きていないとすら信じられ続けてきた。これは誠に嘆かわしいことであったと言わねばならない。何故なら、教会は今まで聖書記者たちをおかしなことを言う者に仕立てあげてきたからである。もし再臨がいまだに起きていないとすれば、聖書記者たちは2千年経過しても起こらない再臨について「それはすぐにも起こることなのだ。」と述べたことになる。2千年経過しても起こらない出来事について「すぐに」とか「近い」などと語るのは、少し変わった人以外にはいないと思われる。再臨について誤解しているキリスト者であっても、もし自分の周りに、数千年経過しても起きないことを「すぐに起こる」などと述べている人がいたら、異常な人物だと認識するはずである。実にこのような認識を、今に至るまで教会は聖書記者たちに持って来たのである。いや、そういうことはない、と多くの人が言うかもしれない。確かにそういうことをしている意識はまったくないかもしれないが、無意識的に、また事実上、ほとんど全ての兄弟はそのようにしてしまっているのである。もし長い期間が経過しても起きないことをすぐに起きると言う人を異常だと思うのであれば、どうして聖書記者たちのことは異常と思わないのか。もし前者のほうが異常だとすれば、後者のほうも異常だということにならないであろうか。また、もし聖書記者たちが異常であると思わないのであれば、長い期間が経過しても起きないことをすぐに起きると言う人をも異常であると思うべきではない。前者が異常でないのであれば、後者も異常ではないからである。もし再臨が当時においてすぐに起きたと信じないというのであれば、その人は、前者と後者のどちらをも異常とするか、または異常ではないとするか、一貫性を持たせるべきであろう。どちらか一方だけを正しい、または異常であるとするのは、論理的な一貫性に欠けており、理に適っていない。いずれにせよ、今述べられたことからも分かるように、現今の教会が持つ再臨に対する理解は、まったく未熟な状態にある。聖書が再臨は近いと教えており、実際に再臨が本当にすぐにも起きたのに、それを信じておらず、それどころか聖書記者たちを異常なことを言う者に事実上仕立てあげ、しかもそのように仕立てあげていることに気付いてさえいない。ぜひ、聖書記者たちを「とんでもないことを言った者」に仕立て上げるのは、もう止めていただきたいものである。

第5章 宣教命令が成就してから起きる再臨

マタイ24章の箇所で、キリストは、世界中に福音の宣教がなされない限りは再臨が起こることはないと示しておられる。その箇所とは、マタイ24:14であり、そこにはこう書かれてある。『この御国の福音は全世界に宣べ伝えられて、すべての国民にあかしされ、それから、終わりの日が来ます。』ここで言われている『終わりの日』とは、他の箇所では『かの日』(Ⅱテモテ4章8節)とか『主の日』(Ⅱテサロニケ2章3節)とか『報復の日』(ルカ21章22節)とか『その日』(Ⅰコリント3章13節)などと書かれており(※①)、つまり再臨が起きるある特定の1日のことを指している(※②)。だから、この日を『再臨の日』と言ったとしても誤りではない。要するに、上に挙げたマタイ24:14の箇所で、キリストは宣教命令(※③)が成就してから再臨が起こるのだと言っておられる。つまり、こういうことになる。もし宣教命令が成就したのであれば必ず再臨が起こり、もし再臨が起きたのであれば、その時には宣教命令は既に成就されている。宣教が世界中になされたのに再臨が起きないことは絶対にないし、再臨が起きたにもかかわらず、まだ宣教が世界中になされていないということも絶対にない。キリストの御言葉によれば、この「再臨」と「宣教命令の成就」という2つの事象はセットであり、切り離して考えることができないものなのである。

(※①)

旧約聖書の中でも『終わりの日』(イザヤ2章2節)、『万軍のヤハウェの日』(イザヤ2章12節)、『仇に復讐する復讐の日』(エレミヤ46章10節)、『わたしが事を行なう日』(マラキ4章3節)、『ヤハウェの大いなる恐ろしい日』(マラキ4章5節)などと書かれている。

[本文に戻る]

(※②)

これは「1日」すなわち24時間をその長さとする時間の区切りとしか理解できないと私はここで言っておきたい。何故なら、この日について言及されている箇所は、どれも1日の間に起こることしか書かれていないからである。単数形で言われていることからも、これは言える。これがもし2日以上であれば「日々」などと複数形で言われていただろうし、もっと長い期間であれば「月々」とか「年」などと言われていたに違いない。具体的には、これは第3章で説明した起源68年6月9日のことである。

[本文に戻る]

(※③)

『全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。』(マルコ16章15節)

『それゆえ、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。』(マタイ28章19節)

[本文に戻る]

ではどうなのか。私は再臨が紀元1世紀に既に起きたと説明したが、それはつまり、既に宣教命令も成就したということを意味するのか。すなわち、当時において既に世界中に宣教がなされたとでもいうのか。これは正にその通りである。当時において既に宣教命令は完全に成就していた。「そんなことが本当にあったのだろうか…。」と思われる方もいるだろうが、これは私の自分勝手な理解ではなく、聖書がそのように教えているのである。例えば、パウロはコロサイ人にこう書いている。『この福音は、あなたがたが神の恵みを聞き、それをほんとうに理解したとき以来、あなたがたの間でも見られるとおりの勢いをもって、世界中で、実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあながたがに届いたのです。』(コロサイ1章6節)世界中で福音が実を結び広がり続けていたのだから、当時において既に福音が世界中に宣べ伝えられていたことになる。パウロはローマ人にも次のように述べた。『まず第一に、あなたがたすべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それは、あなたがたの信仰が全世界に言い伝えられているからです。』(ローマ1章8節)ローマ人の信仰とは、言うまでもなく福音に対する信仰のことである。よってローマ人の信仰を福音と切り離して考えることはまったくできない。そのような信仰が当時において既に『全世界に言い伝えられている』とパウロは明言しているのだから、パウロの時代に宣教命令が成就していたと考えても間違ってはいないであろう。マルコの箇所は更に明瞭である。そこでは、主が弟子たちに『すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。』(16章15節)と命じられた後、この命令を受けた弟子たちが次のようにしたと書かれている。『そこで、彼らは出て行って、至る所で福音を宣べ伝えた。主は彼らとともに働き、みことばに伴うしるしをもって、みことばを確かなものとされた。(別の追加分)さて、女たちは、命じられたすべてのことを、ペテロとその仲間の人々にさっそく知らせた。その後、イエスご自身、彼らによって、きよく、朽ちることのない、永遠の救いのおとずれを、東の果てから、西の果てまで送り届けられた。』(マルコ16章20節および別の追加分)ここでは疑いもないほど明瞭に、キリストが弟子たちを通して福音を『東の果てから、西の果てまで』すなわち全世界に満ち広げられたと言われている。使徒行伝のある箇所からも、既に宣教命令は成就しているということを証明できる。そこでは昇天される前のキリストが使徒たちに次のように言っておられる。『しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人となります。』(1章8節)ここで『わたしの証人となります。』とあるのは、つまりイエスがキリストであることを証明する福音の伝え人となるという意味である。主は、そのような者として使徒たちが『地の果てにまで』遣わされるであろうと、ここで言っておられる。実際、使徒の一人であるパウロは『それは私を通してみことばが余すところなく宣べ伝えられ、すべての国の人々がみことばを聞くようになるためでした。』(Ⅱテモテ4章17節)と書いているが、これはつまりキリストの御言葉が本当に使徒たちにおいて実現されていたことを意味している。であれば、確かに使徒たちの生きている時代に、もう全世界に福音は宣べ伝えられていたことになる。これで、読者はもうお分かりであろう。つまり、紀元68年6月9日までに宣教命令が成就されたからこそ、キリストが言われたように終わりの日が訪れ、再臨が起こったのである。もしこの日までに宣教命令が成就していなかったとすれば、終わりの日も再臨も起きてはいなかったであろう。私たちの理性がどう思おうとも、聖書の御言葉に基づいて考えれば、確かにそういうことになる。であれば確かに当時そういうことになったのである。というのも神の言葉には何の偽りもないからである。『あなたのみことばは真理です。』(ヨハネ17章17節)また『みことばのすべてはまことです。』(詩篇119篇160節)という聖句を聖徒の中で誰が疑うのであろうか。「信仰のみ」「聖書のみ」という原則に固執したルターも、私の述べたことをもし聞けたのであれば、それに同意したであろう。何故なら、私は今、まったく徹底的に聖書の御言葉に基づいた信仰的な説明をしたからである。ちなみに、既に世界中に福音が宣べ伝えられていたという点について、昔の多くの教師たちは正しく信じることができていた。アウグスティヌスをはじめ著名な教師の多くが、使徒たちにより既に福音が世界中に広まっていたと著書の中で書いている。彼らがこのように語ったのは当然であった。というのも御言葉がそう言っているからである。もっとも、彼らは再臨が既に起こったというほうの点については、正しい見解を持つことができていなかったのであるが(※)。

(※)